VOCI DAI BORGHI

Laudabunt alii claram Rhodon aut Mytilenem…

Veronica Gambara. Una Gentildonna del XVI secolo.

Pubblicato il 15 Gen 2019 da vocidaiborghi

Con quel caldo desio che nasce suole

nel petto di chi torna, amando, assente

gli occhi vaghi a vedere, e le parole

dolci ad udir del suo bel foco ardente,

con quel proprio voi, piagge al mondo sole,

fresch’acque, ameni colli, e te, possente

più d’altra che ‘l sol miri andando intorno,

bella e lieta cittade, a veder torno.

Salve, mia cara patria, e tu, felice,

tanto amato dal ciel, ricco paese,

che a guisa di leggiadra alma fenice,

mostri l’alto valor chiaro e palese;

Natura, a te sol madre e pia nutrice,

ha fatto a gli altri mille gravi offese,

spogliandoli di quanto avean di buono

per farne a te cortese e largo dono.

Non tigri, non lioni e non serpenti

Nascono in te, nemici a l’uman seme,

non erbe venenose, a dar possenti

l’acerba morte, allor che men si teme;

ma mansuete greggie e lieti armenti

scherzar si veggon per li campi insieme,

pieni d’erbe gentili e vaghi fiori,

spargendo graziosi e cari odori.

Ma, perché a dir di voi, lochi beati,

ogn’alto stil sarebbe roco e basso,

il carco d’onorarvi a più pregiati,

Sublimi ingegni e gloriosi lasso.

Da me sarete col pensier lodati

e con l’anima sempre, e ad ogni passo

con la memoria vostra in mezzo il cuore,

quanto sia il mio poter, farovvi onore.

Salve, Mia Cara Patria, XVI secolo.

Isabella Morra. Una poetessa lucana del’500. Le Rime.

Pubblicato il 15 Gen 2019 da vocidaiborghi

I fieri assalti di crudel Fortuna

scrivo piangendo, e la mia verde etate;

me che ‘n sì vili ed orride contrate

spendo il mio tempo senza loda alcuna.

Degno il sepolcro, se fu vil la cuna,

vo procacciando con le Muse amate;

e spero ritrovar qualche pietate

malgrado de la cieca aspra importuna,

e col favor de le sacrate Dive,

se non col corpo, almen con l’alma sciolta

essere in pregio a più felice rive.

Questa spoglia, dov’or mi trovo involta,

forse tale alto Re nel mondo vive

che ‘n saldi marmi la terrà sepolta.

Rime, I fieri assalti di crudel Fortuna, XVI secolo

Le visioni di San Magno e la geometria sacra di Venezia

Pubblicato il 7 Gen 2019 da vocidaiborghi

Quando si pensa a Venezia diviene inevitabile pensare alle reliquie di San Marco, che ripoSano all’interno dell’altare maggiore della cattedrale a lui intitolata; tuttavia, è quasi certo che l’Evangelista non abbia mai solcato con il piede le pieghe sabbiose dell’arcipelago lagunare. Volendo parafrasare un celebre titolo di uno storico e saggista tedesco, Reinhard Lebe, San Marco non approdò mai da vivo in una delle tante isolette dell’arcipelago veneziano. Comunque sia, la “Praedestinatio” di Venezia, che, sinteticamente, può riassumersi nel saluto dell’angelo a Marco appena sbarcato su una delle isole realtine – Pax tibi Marce evangelista meus; hic requiescet corpus tuum – è un tesoro, tanto considerevole quanto articolato da esaminare ed è allacciato nel groviglio di arcaiche realtà spesso sfuggenti, da snodare con pazienza. L’apparente comprensibilità del racconto agiografico, appena lo si guardi da vicino, sfuma in un nebbioso clima di incertezze. Di certo, si tratta di una narrazione di grosso spessore religioso e ideologico, creata e impreziosita per accreditare la nuova fisionomia del ducato veneziano, attraverso le reliquie dell’Evangelista, che divennero il fondamento giuridico della nuova città.

Le premesse leggendarie o liturgiche di questa tradizione sono significative e si rifanno ad un genere letterario ben collaudato dai primi secoli del Cristianesimo. I primi racconti e i diversi intrecci narrativi, che dovettero godere di un largo consenso presso il pubblico colto dell’alto medioevo, vennero raccolti e fatti propri nel IX secolo nel Corpus cronachistico medioevale veneziano, il cui proposito abbozzerà le linee istitutive delle chiese, dipendenti dalle comunità religiose lagunari, a partire dalla diocesi di Torcello, attraverso uno schema narrativo, che ne attribuiva alla volontà divina ogni singola fondazione. Il disegno celeste si manifestava ad un uomo in odore di Santità e si compiva con una serie di visioni, che avvallavano la dedicazione e legittimavano il luogo prescelto.

Il dipanarsi della tradizione religiosa di Venezia soggiace ad un lungo preambolo temporale, che si srotola nel VI secolo, nel corso delle invasioni prima gotiche e le successive longobarde, culminando con la conquista delle città di Oderzo e Altino. Parte delle popolazioni prese la strada delle vicine paludi della Laguna Nord, guidata da uno stormo di “colombe…che coi nati loro trà becchi”, che precedette “la dirotta fuga degli uomini; e quella voce e apparizione meravigliosa”, li assicurò “di protezione e salute”, indicandovi “loro divinamente un rifugio!” (Archivio storico italiano, vol. 8, Cronaca Altinate, p. 36). Al sicuro dalle armi longobarde, i profughi si posero alla ricerca di isole, abbastanza alte sul livello della laguna, da non venir sommerse ad ogni alta marea, dove costruire il loro rifugio. Certamente, la vita non dovette essere tra le più facili, ma gli sventurati riuscirono a superare gli ostacoli della vita di ogni giorno. Gli Opitergini fondarono Civitas Nova, sede del nuovo governo, mentre gli Altinati portarono la sede religiosa nell’isola di Torcello, per quanto Altino mantenesse il titolo episcopale. Eressero delle dimore di fortuna, per lo più, semplici capanne fatte da canneto e piccoli arbusti; e non mancarono dei primitivi sacelli, all’interno dei quali furono depositate le reliquie portate al sicuro dai luoghi di culto delle città di provenienza, tra le quali quelle di Sant’Eliodoro, primo vescovo di Altino.

Tra i profughi altinati vi era un uomo che godeva di grande autorità. Si trattava del sacerdote Geminiano, “venuto a bella posta da altra parte del continente” che “andava, in compagnia di altri pietosi cristiani, a raccogliere e per terra e per acqua i fuggitivi fratelli, dando loro consolazioni e soccorsi” (Arch. St., vol. 8…,p.37). Dopo aver pronunciato le preghiere a Dio in segno di ringraziamento per aver salvato così tante vite, Geminiano dispose che i tuguri lasciassero spazio a delle più consone abitazioni e che le singole isole assumessero il nome delle sei antiche porte urbiche di Altino: Torcello, Ammiana, Burano, Costanziaca, Mazzorbo e Murano.

Aurio, tra i tribuni più influenti dell’arcipelago torcellese, in compagnia di suo figlio Aratore, si trovavano a perlustrare uno dei tanti lidi emersi tra le barene e ghebi, quando si trovarono al cospetto del prete Mauro, anch’esso fuggiasco da Altino e che viveva una solitudine abitata dalla sola presenza di Gesù. L’eremita prese a raccontare quanto aveva visto con i suoi occhi e sentito con le sue orecchie in quei luoghi solitari. Tempo addietro, levatosi di buon’ora e compiute le consuete offerte a Dio, si era avviato al suo abituale romitaggio. Durante il cammino, gli apparvero due Santi spiriti, che si presentarono come i Santi Ermete ed Erasmo. Il Prete Mauro, sbalordito da una tal visione, ascoltò rapito i due Santi, i quali gli comandarono la costruzione di due chiese, da dedicarsi a loro nello stesso luogo dove erano apparsi. Quasi ne volessero incentivare la loro richiesta, Ermete ed Erasmo rivelarono che nel porre le fondamenta i fedeli avrebbero trovato dell’oro.

Dopo averlo ascoltato a lungo, il tribuno prese la decisione di seguirlo e “deinde ad aliud littus transfetari cupietenses, albissimam nubem supra id ad quos tendebant littus viderunt, ad quod cum pervenissent, evanescente nube, secundum ea que illic reppererant signa, ecclesiam in honore Domini Salvatoris edificaverunt; ex prefate quidem albe nubis visione littus Album inde Aurius tribunus illud constituit nominari” (Chronicon Gradense, in G. Monticolo, Cronache veneziane antichissime, Roma, 1890). Lasciato Aurio alle sue mansioni, il prete Mauro si spostò in un nuovo lido e vide una mandria di buoi e pecore, che pascolavano assieme. Qui venne avvicinato da San Pietro e Sant’Antonino, i quali esigerono anch’essi una propria chiesa. L’Apostolo, inoltre, dispose che ogni 29 giugno, il suo giorno festivo, il vescovo di Torcello avrebbe dovuto fare visita alla sua chiesa e rendergli devozione; mentre Sant’Antonino assicurò la sua misericordia a tutti coloro che lo avessero invocato. In seguito, il Santo uomo capitò in un isolotto, ricoperto da un folto vigneto dall’uva matura. Qui gli apparve Santa Giustina, che, come tutti gli altri Santi, chiese la costruzione di un tempio a sé, con la solita promessa che avrebbe accolto le suppliche dei devoti.

I tribuni con a capo Aurio rispettarono la volontà celeste e su ciascuno dei luoghi delle apparizioni eressero una chiesa, la cui dedicazione avrebbe conferito all’isola o al lido un nome e il medesimo Santo protettore. L’isola di Santa Giustina assunse il nome di Vignole; il lido dei Santi Ermete ed Erasmo, nel quale si trovò l’oro promesso, divenne Litus Mercedis; il luogo dell’apparizione del Salvatore e della Vergine Maria diventò Litus Albus, a causa del candore della nube; infine, l’arenile di San Pietro e s. Antonino fu da quel momento conosciuto sotto il nome di Litus de bovibus.

Il racconto, per quanto sia un’opera di edificazione più o meno popolare, possiede un carattere apologetico, che dapprima si manifesta in modo indiretto e sfumato e dopo si viene apertamente pronunciare. Al di là del numero 7, legato alle apparizioni celesti, che può essere interpretato come il simbolico del compimento e della resurrezione – quale allegoria di una nuova nazione – ; la nominata relazione con le porte urbiche di Altino, appare curiosa l’insistenza del numero sei, soprattutto in relazione al fatto che, in quanto somma dei primi tre numeri, si pone nuovamente quale accenno dell’opera della creazione, nonché delle opere della Misericordia (Matteo, 23, 35 s): detto in parole povere, la Misericordia divina ha guidato profughi dalla violenza degli invasori e ha creato una nuova patria.

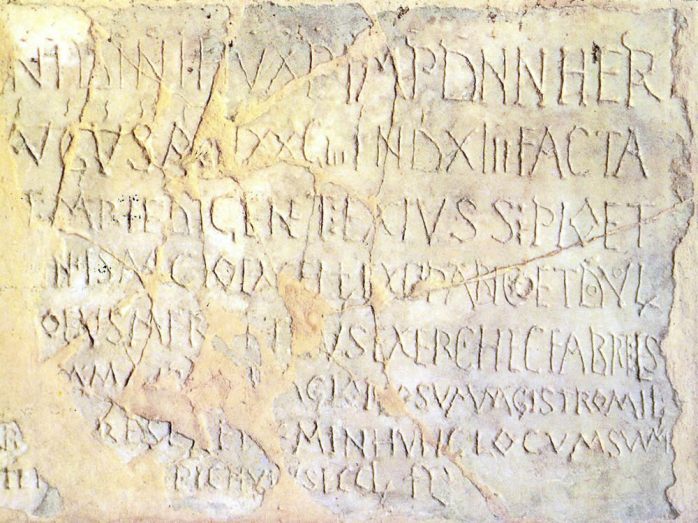

Lungi dall’essere una narrazione storica degna di fede, essa è una antologia di fatti meravigliosi, attinti dalla tradizione giudaico cristiana, che racconta e giustifica la sacralizzazione di uno spazio attorno alla chiesa di Torcello, intitolata alla Vergine Maria, alla quale tutte le chiese dell’arcipelago torcellese sono tributarie, sempre sotto il diretto controllo dell’Esarcato di Ravenna, circoscrizione amministrativa creata per i territori italici dell’impero di Bisanzio. A questo proposito può essere ascritta la famosa epigrafe, scoperta a Torcello nel 1895, che sottolinea l’ambito bizantino nelle lagune venete, nonché la professione della dottrina ortodossa imperiale da parte della comunità lagunare.

“In nome di nostro Signore Gesù Cristo nostro, durante l’impero del nostro signore Eraclio sempre Augusto, nell’anno ventinovesimo, indizione tredicesima, è stata fatta la Chiesa di Santa Maria Madre di Dio, secondo le disposizioni ricevute dal pio e devoto signore nostro il patrizio Isacco eccellentissimo esarca e, per volontà di Dio, è stata dedicata per i suoi meriti e il suo esercito. Questa è stata fabbricata dalle fondamenta dal benemerito Maurizio glorioso magister militum della provincia delle Venezie che risiede in questo luogo suo con la consacrazione del Santo e reverendissimo Mauro vescovo di questa chiesa. Felicemente”.

(traduzione di Agostino Pertusi in Saggi veneto-bizantini, Firenze,1990).

Anche la nascita della sede episcopale “apud Olivolensem insulam”, sarà avvalorata da una sorta di “auctoritate apostolica”, per mezzo di una nuova figura semileggendaria: San Magno.

Malgrado lo storico veneziano Tassini prenda come oro colato “che i Frizieri erano originari di Chioggia e che della loro famiglia fu S. Magno vescovo di Oderzo” (G.Tassini, in Archivio Veneto, Venezia, 1873, Anno III, p.326), tuttavia della vita, e tanto più dell’infanzia di San Magno si conoscono poche cose con certezza e, peraltro, messe in discussione in più circostanze da autorevoli studiosi. In linea di massima si tramanda che Magno nacque ad Altino sul finire del VI secolo. Di nobile famiglia romana cristiana ebbe la possibilità di acquisire un’educazione letteraria, ma presto in lui crebbe la fame di una vita ascetica, sentendosi incline ad una vita ritirata dal secolo. Il suo desiderio di preghiera, di raccoglimento e di celestiale purezza troverà appagamento nei tanti isolotti della vicina laguna. Ritornato al mondo e divenuto sacerdote, la sua attività fu del tutto volta alla predicazione, per lo più contro l’arianesimo e gli ultimi focolai di paganesimo. La fama del suo nome e delle sue virtù si diffuse ben presto, tanto che gli abitanti di Oderzo, nel 630, lo acclamarono vescovo, dopo la morte del precedente pastore San Tiziano. Anni dopo, intorno al 638, San Magno si trovò a far i conti con la vicinanza dei Longobardi di re Rotari, che appoggiavano l’eresia ariana e, soprattutto, anelavano alla cancellazione dell’ultimo baluardo bizantino dell’area, a causa dell’inganno teso da Gregorio, patrizio bizantino, ai fratelli longobardi Taso e Cacco (Hist. Langob., P. Diaconus, IV, 38). All’avvicinarsi del re, San Magno, nelle sembianze di un nuovo Mosè, condusse il suo popolo fuori della città, recandosi tra mille difficoltà nelle isole della laguna veneta, una volta sedi di opulente ville, pari solo a quelle soleggiate di Miseno ora rifugio dei tanti profughi. Si fermarono su una di esse e le diedero il nome di Eraclea. Qui, la tradizione pone l’accento sul fatto che, tra i primi provvedimenti, il Santo volle provvedere alla costruzione di una chiesa intitolata a San Pietro. I primi tempi furono duri, ma con il passare delle stagioni, molti dei profughi ritornarono a Oderzo, mentre parte di loro preferirono rimanere nella nuova patria. Questa nuova realtà ruppe gli equilibri, che si erano costituiti nel labile confine tra bizantini a longobardi, e fu così che Grimolado distrusse la città di Oderzo, spartendone poi il territorio tra Cenetesi, Cividalesi e Tarvisiani (Hist. Langob.,IV, 45 e V, 28). La distruzione della città rattristarono gli ultimi anni della sua vita e morì intorno al 670. Le reliquie del Santo furono trasferite nella cattedrale di Eraclea, dalla quale, il 6 ottobre 1206, vennero traslate dal doge Pietro Zani a Venezia, nella chiesa di San Geremia. Il provvedimento si era reso necessario a causa dell’abbandono della città da parte dei suoi abitanti per l’interramento della laguna circostante. Un paio di secoli dopo, il 21 dicembre 1459, le autorità veneziane rinverdirono il ricordo di San Magno, quale patrono secondario, decretando che quel giorno fosse festivo per tutta la città. Il 28 settembre 1563, un braccio del Santo fu posto all’interno di un reliquiario d’argento e deposto nel Tesoro della Basilica di San Marco. Qui, ogni anno, il 6 ottobre, la reliquia era esposta alla venerazione dei fedeli. Il 22 aprile 1956 i suoi resti furono nuovamente traslati e condotti nella nuova Eraclea per essere conservati nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Concetta.

Tra le versioni riportate dalla tradizione dotta, si riporta quella redatta nel 1370 dal pievano della chiesa veneziana dei Santi Apostoli, Pietro de Natali; ed edita nel “Legendario” di Jacopo da Voragine sul finire del XV secolo da Nicolò dè Manerbi, camaldolese e primo traduttore della Sacra Scrittura in italiano.

San Magno

“… del divino oraculo ricevette la risposta che dovesse andare….a edificare la cità veneta, nella cui cità sarebono futuri li frequentissimi et apparatissimi culti delli divini officii; la qual cosa dopo alquanto puoco tempo l’exito della cosa comprobò. Onde, orando el Sanctissimo uomo come era da costume suo, essendo rapito in sipirito, li apparve l’apostolo Pietro, dicendo: “O Magno, acceptissimo a Dio! A egli piace con l’opere tue et tua diligenzia essere facto che in essa cità, la quale hora si ridriza nel extremo sino dalle adriatiche lacune di Venetia, sia fundato el tempio al nome mio, della quale cità vedome dovere essere precipuo protectore”.

Al qual dixe Magno: “Messere, qual sei tu?”

Et egli a lui dixe: “Io son Pietro apostolo”.

Dixeli Magno: “In quale parte della cità comandi, o apostolo de Dio, sia edificato il tempio?”

Rispose l’apostolo: “Dove ritroverai i citadini et i buoi et le pecore pascolare l’erbe delle lacune.

Et avendo egli dicto questo, etiam l’Angelo, parlandogli con tali parole, dixe: “O Magno, optimo servo et sacerdote de Dio, voglio che a me etiam, essendo tu l’auctore; dalli citadini posto sia el tempio in essa cità”.

Dixeli Magno: “Quale se tu, messere?”

Risposeli: “Io son l’angelo Raphael, per dovere essere protectore della cità de Venetia”.

Dixe egli: “Dove vogli che a te, divino ministro, sia posto il tempio in essa cità?”

Al quale rispose: “Nell’altro extremo della cità, nel cui luoco ritroverai li raunati uccielli et insieme cantanti, ivi sarà aptissimo luoco al tempio mio”.

“A la qual avendo posto cura Magno, quella parte della cità è appellata Dosoduro”.

“Etiam a questo beatissimo uomo fundatore della christiana religione apparve Iesu Christo, figliolo de Maria Virgine, el quale li dixe essere el Salvatore del mondo, el quale etiam comandò che li fosse facto el tempio in mezo della cità, dove si ritrovarebbe la nebula rubea. Lo qual tempio insino al dì d’ogi videmolo ridrizato in esso proprio luoco”.

Etiam apparve al prefato vescovo la Virgine Madre gloriosa Maria, portando dopo di sé uno maximo adornamento; et con tal parole li parlò, la quale comandò a sé essere facto el tempio dove viderebe in le lacune una candida nebia: “Quivi è da essere fabricata la casa al nome mio”. Comanda essere el nome della casa de Maria Formosa, per lo quale essa chiesa rectissimamente ricevette el nome de Formosa. Certe molto formosa, unica speranza di christiani, Virgine Gloriosa Madre de Misericordia apparve a Magno, adcioché etiam per quel tempio apparesse essere appellata Maria Formosa.

Et etiam vhiedette al beato Ioanne Baptista che a sé e al padre suo Zacharia dovesse fare fabricare i templi. Et consegnati li luochi; a uno puose il nome del padre, e l’altro puose il nome del figliolo. El qual luoco del vulgo soleva esser appellato Bragora.

Et etiam la beata Iustina virgine, circundata de una nube, pregollo fusse a lei facto uno tale tempio in uno luoco dove li dimostrarebbe la vita producente di novi fructi. Nel cui loco infine al presente è esso tempio.

Ultimamente, al comandamento de li dodece apostoli et con singulare deprecatione, egli in quel luogo facesse fabricare el tempio, dove el Sanctissimo Magno ritrovarebbe dodece grue a laude loro. Lo quale tempio insino al dì d’oggi è in piedi e giamai non è stato mutato.

Onde, dopo che ‘l Sancrtissimo Magno percepette con la mente tale cose, fece a sé compagni li principi, tribuni et plecari uomini. Li quali, accesi per molto ardore dal Vescovo per cagione della devozione sua, circundando optimamente a parte l’insule et lacune, retrovate tutte le cose da Dio revelate, con summo gaudio et immensa letizia referirono laude a Dio et finalmente, non dopo longo tempo, fabricarono le predicte chiese.

Per la qual cosa si dimostra manifestamente da Dio essere fabricata la cità veneta”.

Venezia, 1473, cc. 226-227.

Anche in questo caso, siamo in presenza di un racconto che ci offre l’atto fondativo della città lagunare, dove le diverse chiese e i suoi Santi delineano il suo perimetro. Da un lato, la chiesa dell’angelo Raffaele, medicina di Dio; dall’altro, il tempio di San Pietro, vera e propria pietra angolare della città; al centro la chiesa di San Salvador, centro della storia e dello stesso agglomerato. La tradizione cronachistica veneziana sembra essere stata rimodellata sulla falsariga delle teofanie bibliche, muovendosi di nuovo non solo sui due consueti piani, il visivo e l’uditivo, ma anche sulla creazione di un terzo livello. Lo schema descrittivo, come avvenuto in San Mauro, non si sofferma solo sull’aspetto visivo, quale la nube, per esempio, che andrà a indicare il luogo di edificazione della chiesa di San Salvador; o sull’uditivo, correlato alle voci e suoni in occasioni delle singole apparizioni; ma si allarga sui diversi componimenti dialogici tra il soprannaturale e il terreno, come a voler attestare una data continuità tra la diocesi torcellana e quella di Olivolo, sottolineata dalle apparizioni, il cui numero otto – grazie alle esegesi di Matteo e Giovanni – può essere esteso alla rappresentazione di una nuova era.

I crismi di una bella e, soprattutto, edificante leggenda ci sono tutti, ma a guardarla con un occhio critico, la narrazione sottende una verità più pragmatica fatta di uomini e sangue, che vide fronteggiarsi il patriarcato di Grado ai duchi veneziani, culminata con l’assalto di Grado e l’uccisione del patriarca Giovanni I (802). La volontà venetica di aprirsi verso la laguna e il mare, tralasciando l’entroterra in mano ai Longobardi, prima, e ai Franchi poi, senza farsi inglobare da BiSanzio, trovò soluzione verso il 742-743 (774-776 la datazione, invece, presentata da Giovanni Diacono) nell’istituzione del vescovado di Olivolo e il primo vescovo nella persona del clerico Obelario: “Undecimo sui ducatus anno apud Olivolensem insulam apostolica auctoritate novum epicopatum fore decrevit, in quo quendam clericum, Obelliebatum nomine, episcopum ordinavit” (Cronaca Venezia, p. 98-99). La scelta del sito non fu casuale. L’isola era presidiata da un castello e vi era una chiesa officiata, dedicata ai Santi bizantini Sergio e Bacco, probabilmente eretta da un “magister militum” in età eracliana. Un semplice cenno alla particolare intitolazione della chiesa. A parte la nuova fondazione leggendaria, il “titulus S. Petri” sembra essere il retaggio di un significato politico religioso, una sorta di valore di fedeltà all’ortodossia romana e, quindi, di un nuovo indirizzo politico nei confronti del passato.

A sua volta, non si può scartare a priori che la dedicazione sia frutto della tradizione, che associava Pietro a Marco, dato che l’evangelista aveva redatto il suo vangelo sulle sue dirette testimonianze; come non si può escludere un’origine popolare, poiché è conosciuto in età paleocristiana il culto pietrino nelle comunità dei pescatori venetici.

Noventa di Piave. Non solo moda e shopping

Pubblicato il 16 Dic 2018 da vocidaiborghi

Noventa di Piave è un piccolo comune del veneziano. Poco meno di settemila anime, ma è tra i più conosciuti o, meglio, frequentati dell’area metropolitana di Venezia. Perquanto grazioso, l’abitato non è sulla bocca di tutti per le sue bellezze naturalistiche o artistiche, bensì per l’unico Outlet Village presente inVeneto. Il “Noventa Designer Outlet” della catena Mc Arthur Glen è a tutti gli effetti una delle mete preferite di oltre tre milioni e seicentomilavisitatori, provenienti dall’Italia e dal resto dell’Europa, nonché dallaRussia, Cina e Corea. Per di più, stando alle cronache più recenti non mancherebbero turisti d’oltreoceano, in particolare statunitensi.

Detto in tal modo, Noventa di Piave si risolverebbe del tutto nello shopping e nell’alta moda: ma non è così. Anch’esso racchiude un piccolo tesoro, un sito archeologico, la cui esplorazione non può dirsi del tutto completata. Una volta ogni tanto, il merito della scoperta è della frenesia edilizia, il boom edilizio che ha colpito anche questa località sul finire degli anni ’70.

Nel 1976, l’asportazione del terreno per la costruzione di un edificio a più piani mise alla luce delle murature, lacerti di strutture e resti di pavimenti, che furono interpretati come parti di un qualche edificio antico. In un primo momento si pensò ai resti dell’antica chiesa, dedicata a San Mauro, eretta nell’XI secolo e rasa al suolo nel corso dei combattimenti della Prima Guerra Mondiale.

Invece, le successive campagne archeologiche, avviate per raccogliere ulteriori informazioni e per salvaguardare le strutture scoperte, lo identificarono come uno sito pluristratificato. La prima fase di occupazione del sito comincia nell’età repubblicana e termina in età tardo imperiale (III-IV secolo d.C.). La seconda fase coincide con i diversi edifici ecclesiastici, a partire dal VII-VIII secolo fino alla primigenia arcipretale di San Mauro.

La villa rustica di età repubblicana, frutto della sovrapposizione di più fasi costruttive, possedeva una zona residenziale e di rappresentanza, con vani, tra i quali uno rettangolare, che avevano dei mosaici, pareti decorati. Una parte era, invece, destinata alle attività produttive.

La felice posizione geografica del luogo ha certamente giocato un ruolo fondamentale nella scelta: l’adiacente corso del Piave, e i probabili approdi fluviali, lungo il quale si svolgeva il traffico tra le valli dolomitiche e il porto altinate; e la stessa vicinanza con la Via Annia, che collegava le due grandi città di Adria e Aquileia, erano dei raccordi notevoli per gli aspetti commerciali. Quindi, la villa rustica era stata tirata su in funzione del paesaggio, una campagna fertile e favorevole alle attività agricole, che avrebbero trovato sbocco veicolare nella via di comunicazione stradale e nel percorso fluviale.

La fine dell’insediamento di età repubblicana, cristallizzatosi tra il I sec. a.C. e il I sec. d.C., potrebbe trovare una risposta nell’identificazione di uno strato di carboni e cenere sui pavimenti, probabilmente causato da un incendio.

L’ultima manifestazione antica è evidenziata dalla villa tardo imperiale, eretta sul sedime delle strutture precedenti. L’impianto abitativo appare modificato. Possiede cinque vani e i pavimenti musivi presentano analoghe tipologie costruttive ed ornamentali della “Basilica Apostolorum” di Concordia Sagittaria.

La cesura tra il modello della vita e il nuovo insediamento altomedievale è stata determinata dall’abbandono conseguente alla grande crisi, che si fa tradizionalmente coincidere con il periodo delle invasioni. Il complesso venne abbandonato ed inizia così la nuova fase di occupazione. Le prime strutture religiose cristiane, che tendevano, anche per ovvie motivazioni di opportunità economica, a conservare in parte gli assetti edilizi preesistenti.

Un piccolo cenno per l’edificio eretto nell’XI secolo, sul sedime vecchio di secoli. L’arcipretale di San Mauro custodiva numerose opere, che, purtroppo, sono andate irrimediabilmente perdute nel 1917. Tra queste vi erano la Pala dell’altare maggiore, con la Vergine e San Mauro, attribuito a Palma il Giovane; dello stesso autore anche la Pala del Crocefisso, sull’omonimo altare; un Battesimo di Cristo sul Giordano di Paolo Veronese; il coro dello scultore Brustolon; o ancora il portale, detta la Porta dei Furlani di Jacopo Sansovino.

La sua torre campanaria, del XVI secolo, era stata realizzata su base quadrata con un’altezza di 45 metri. Nei primi giorni di novembre del 1917, gli Italiani, prima di ritirarsi sulla riva destra del Piave, la fecero saltare. Le campane, rimaste sepolte tra le macerie, nel 1925 furono solennemente issate sul campanile della nuova chiesa, dove tuttora si trovano.

La Leggenda della Valle dei Sette Morti

Pubblicato il 28 Ott 2018 da vocidaiborghi

Nel giorno che la pietà umana ricorda i Morti, è costumanza nei paesi e villaggi visitare i propri cari, che riposano per l’eternità nei camposanti. Vecchi e giovani, uomini e donne si raccolgono davanti alle singole lapidi. Non c’è famiglia, ricca o povera, che non accenda il suo cero, spesso decorato da un’immagine di un santo o della Vergine e, magari, bagnato in un’acquasantiera di un santuario. Si entra in un mondo invisibile, sospeso tra fede e superstizione, che si fonda in una stratificazione culturale secolare, nella quale è possibile leggere diverse credenze: non sfuggono alla lettura gli elementi magico pagani, le concezioni religiose prettamente dette o i diversi fondamenti dei processi per stregoneria e relativa demonologia. Numerose credenze popolari sostengono che ai Morti è concesso in quel sol giorno di visitare i luoghi della loro precedente vita e, magari, per espiare i peccati commessi da vivi.

A Chioggia si tramanda una curiosa e quantomai gotica leggenda, che permette di guardare indietro nel tempo e nella memoria del centro lagunare. Il racconto, incentrato nel giorno dei Morti e frutto di una tradizione solida e non priva di colorite espressioni letterarie, presto venne fatto proprio dalle isole veneziane, intrecciando nuovi elementi propri delle diverse comunità. Il racconto ebbe un discreto successo, tanto che D’Annunzio ne fa cenno in un suo componimento: “Questa tavola è fatta col fasciame della barca che pescava l’alga nella Valle dei 7 morti” (G. D’Annunzio, Fede senza Cigno, Tomo 3).

La leggenda è ambientata nella laguna meridionale: “Casone dei Sette Morti, è così chiamato un tratto di Laguna tra il Lago Anghiero e la Valle Caneogrosso, 16 miglia a libeccio in linea retta da Venezia. Nel mezzo vi è un basso e largo edificio, che gli dà il nome, nelle cui vicinanze nell’anno 1695 trovaronsi sette cadaveri. Ha circa 5 miglia di circonferenza, ed in tempo delle alte maree vi si trovano due piedi d’acqua. Si arriva a quel luogo mediante il canale del Cornio” (Giovanni B. Rampoldi, Corografia dell’Italia, 1832, Vol. 1, p. 517).

Gli attori principali sono dei pescatori, ai quali sono stati affibbiati degli elementi onomastici dialettali, indicativi per le situazioni comunicative del racconto: Galeto associato alla Superbia; Mucia all’Avarizia; Vardaore alla Lussuria; Stralocio all’Invidia; Licatuto alla Gola; Stravacao all’Accidia; infine, il Morto all’Ira.

Tra le molte versioni si è preferito riportare quella pubblicata nel 1977 da Domenico Perini, poeta e rievocatore delle leggende chioggiotte.

Mio nono me conteva questo fato

E tale quale adesso ve lo conto

Fuora de Ciosa, in mezo a la laguna,

ghe xé ‘na vale vèrta bandonà;

ma, quando s’à verificao ste robe,

la géra ben tegnùa, col so cason,

e po’ la dèva pesse in abondansa.

La metina del dì, dònca, dei Morti,

sie valesani, prima di sortire,

i discorèva atorno del fuogon

si andare o stare fermi la zornà;

ma ‘l Toni, ‘l capobarca, salte su:

“Chi ne dà da magnare el dì dei morti?

Chi n’à dao da magnare el dì dei santi:

i nostri brassi” a urle; “i nostri brassi!

Andare in ciesa? Tuto xé fenìo

Co se xé morti…, che no i diga i preti!”

Fumandose la pipa, lo scolteva

‘l Momolo Mùcia, el Nane Vardaore,

‘l Gigi Stralòcio, el Bepo Licatùto

e rason i ghe dà a quel prepotente;

el Nato Stravacào, verzendo i oci:

“Vengo anca mi”, a dise. Le bronséte

coverte da la sénare scaldéva

la pignatèla del cafè del fio

(a gèra ‘l fio del Toni); un can bastardo,

soto la tola, co la coa batèva

el tempo a sti discorsi dei paroni.

Lispièva. Feva fredo. Gera scuro.

“Zioga col can”, ghe dise el pare al fio;

“xé tempo bruto, no te porto via

tornemo a mezodì, pieni de pésse!”

Risponde ‘l fantolin: “xe ‘l di dei Morti,

sté fermi!” E invese i monte in barca e i va,

ridàndose del Sielo e del Signore:

“In Sièlo no se magne e no se beve…

A l’inferno ghe xé bisati crui,

ma qua nualtri li magnèmo rosti!”

Dopo tre ore e passa de fadighe:

“Qua non se ciàpe gnente, paron Toni…

La pare ‘na zornà stramaledia!

Vardè là, vardè là: ghe xé un fagoto!

Ciapemo strasse invese de bisati!

I se avissine e i vede un omo morto:

un morto, sensa naso, sensa recie.

Vegnuo dal mare su co la sevente.

“Tirè sto bel’incontro in barca, a proa”.

E biastemando i torne col niegào.

Fuméva la polenta su la tola,

ma ‘lpésse gèra puoco, massa puoco,

e ‘l Bepo biastemèva come un turco.

“Ciò, Nino”, a dise pien de rabia al fio;

“cori al batèlo, svègia quel foresto

Che dorme su la proa, dighe che a vegna:

indove magne sie magne anche sete!”

“Va là”, ripete i altri: “vai de corsa!”

E dopo un puoco a torne el fio, sigando:

“L’à dito: Vegno…adesso a vien, a vien…”

“E alora daghe la cariega bona”,

Ridando ghe risponde uno dei sie:

“vissin al fuogo, e daghe ‘l tovagiolo”,

ma in sto mumento comparisse el morto.

A gera tuto gonfio e scuro in viso,

i pie descalsi consumai dai gransi,

da la boca a buteva fuora marsa.

“Un bel’invito, bravi! Ve cognosso:

Toni Galèto, Nane Vardaore,

Mòmolo Mùcia, Nato Stravacao,

Gigi Stralòcio e Bepo Licatùto”.

I sie stèva tuti retirài

int’un canton, morendo de paura,

el fio piansèva: mama, mama mia!

“Sé ben atenti a quelo che ve digo.

Cossa avéu vadagnào qua in te la vale

el dì dei Morti e’l dì de Tuti i Santi?

Gnente, fuora de quatro bisatei!”

La man ghe tremolava e la massèla.

“A le Aneme dovèvi un fià pensare,

andare in samitèro, almanco ancùo”.

El sièlo a gèra deventào de pégola,

se sentiva vissin l’urlo del mare.

“Che bel devertemento che xè stao

el vostro, de ciamarme per zirnàre!”

E po’, levando i pugni in alto, a sighe:

“De l’ira mi me purgo in Purgatorio,

vualtri sé i altri vissi capitài.

Sia salvo el fantolin, che xé inosènte;

sia salvo el can, che xè la fedeltà!”

E tuti sie i cade in tera, séchi,

e drio de lori se coléghe el morto.

Mio non me contèva questo fato

E tale quale mi ve l’ò contao.

Mio nonno mi raccontava questa storia

e tale e quale ve la racconto

Fuori Chioggia, in mezzo alla laguna, c’è una valle aperta abbandonata; ma, quando si sono svolti questi fatti, era ben tenuta, con il suo casone, e produceva anche pesce in abbondanza.

La mattina del giorno dei Morti, dunque, sei pescatori della valle, prima di uscire per la pesca, discutevano attorno al focolare se, quel giorno, andare o no a pesca; ma Toni, il capobarca, sbotta: “Chi ci dà da mangiare il giorno dei morti? Chi ci ha dato da mangiare il giorno dei santi: le nostre braccia” urla; “le nostre braccia…andare in chiesa? Quando si è morti è tutto finito…, che non dicano i preti!”

Fumandosi la pipa, lo ascoltavano Momolo Mucia, Nane Vardaore, Gigi Stralocio, Bepo Licatuto dando ragione a quel prepotente; Nato Stravacao, aprendo gli occhi: “vengo anch’io”, dice.

La brace coperta dalla cenere scaldava il pentolino del caffè del ragazzo (era figlio di Toni); un cane bastardo, sotto la tavola, con la coda batteva il tempo a questi discorsi dei padroni.

Piovigginava. Faceva freddo. Era buio. “Gioca col cane” dice il padre al figlio; “c’è brutto tempo, non ti porto via…torniamo a mezzogiorno, pieni di pesce!”

Il ragazzo risponde: “E’ il giorno dei Morti, state qua”.

Invece salgono in barca e se ne vanno, beffandosi del Cielo e del Signore: “in cielo non si mangia e non si beve… all’inferno si mangiano anguille crude, qui noi invece le mangiamo arroste!”

Dopo oltre ore di lavoro: “Qui non si pesca niente, paron Toni…sembra una giornata stramaledetta! Guardate là, guardate là: c’è un fagotto! Peschiamo stracci invece di anguille!”

Si avvicinano e vedono un uomo morto: un morto, senza naso, senza orecchie, arrivato dal mare con l’alta marea.

“Mettete in barca questo bell’incontro, a prua” e bestemmiando tornano con l’annegato.

La polenta fumava sulla tavola, ma il pesce era poco, troppo poco, e Bepo bestemmiava come turco.

“Nino”, dice arrabbiato al ragazzo, “corri alla barca, sveglia quel forestiero che dorme a prua, digli di venire: dove mangiano sei mangiano anche sette!”. “Vai”, ripetono gli altri. “Vai di corsa!”

E dopo un poco il ragazzo ritorna, gridando: “Ha detto: Vengo…adesso viene, viene”. “E allora dagli la sedia migliore”, gli risponde ridendo uno dei sei, “vicino al fuoco, e dagli anche il tovagliolo”, ma in quel momento si presenta il morto. Era tutto gonfio e scuro in viso, i piedi nudi consumati dai granchi, dalla bocca usciva marciume.

“Un bell’invito, bravi! Vi conosco: Toni Galeto, Nane Vardaore, Momolo Mucia, Nato Stravacao, Gigi Sralocio e Beppo Licatuto”.

I sei stavano tutti nascosti in un angolo, morendo di paura, il ragazzo piangeva: mamma, mamma mia!

“State ben attenti a quello che vi dico. Cosa avete guadagnato qui in valle il giorno dei Morti e il giorno di tutti i Santi? Niente, eccetto quattro piccole anguille!”

Gli tremava la mano e la mascella. “Dovevate pensare un po’ alle Anime, andare in cimitero, almeno oggi…”.

Il cielo era diventato plumbeo, l’ululato del mare si sentiva vicino.

“Che bel divertimento è stato il vostro, di chiamarmi a pranzare!” E dopo alzando i pugni al cielo, grida: “Dell’ira io mi purifico in Purgatorio, voi siete gli altri vizi capitali. Sia salvo il ragazzo, che è innocente; sia salvo il cane che è la fedeltà!”

E tutti sei cadono a terra, fulminati; e dopo di loro si corica il morto.

Mio nonno mi raccontava questa storia

e tale e quale io ve l’ho raccontata.

(Domenico Perini, 1977)

Gaspara Stampa, Rime, CCVIII

Pubblicato il 14 Ott 2018 da vocidaiborghi

Viver ardendo e non sentire il male

Amor m’ha fatto tal ch’io vivo in foco

Amor m’ha fatto tal ch’io vivo in foco,

qual nova salamandra al mondo, e quale

l’altro di lei non men stranio animale,

che vive e spira nel medesmo loco.

Le mie delizie son tutte e ’l mio gioco

viver ardendo e non sentire il male,

e non curar ch’ei che m’induce a tale

abbia di me pietà molto né poco.

A pena era anche estinto il primo ardore,

che accese l’altro Amore, a quel ch’io sento

fin qui per prova, più vivo e maggiore.

Ed io d’arder amando non mi pento,

pur che chi m’ha di novo tolto il core

resti de l’arder mio pago e contento.

Ottobre 2018, Campagna Rosa Per La Prevenzione del Tumore al Seno !

Pubblicato il 8 Ott 2018 da vocidaiborghi

October is Breast Cancer Awareness Month, which is an annual campaign to increase awareness of the disease. While most people are aware of breast cancer, many forget to take the steps to have a plan to detect the disease in its early stages and encourage others to do the same. We have made a lot of progress but have a long way to go and need your help!

Italian Campaign:

(Fonts: thanks to Anastasia and her DodoDolls for image & art doll and to the text of National Breast Cancer Organisation)

Il leoncino di Venezia. L’ennesimo sfregio

Pubblicato il 7 Ott 2018 da vocidaiborghi

Le cronache delle testate giornalistiche di questi ultimi giorni, nazionali e locali, hanno dato ampio rilievo all’ennesimo vandalismo compiuto al patrimonio artistico veneziano. Gli autori del nuovo atto d’inciviltà sono stati individuati in tre studenti: una ragazza di Trento e due ragazzi, rispettivamente di Perugia e Brescia. Tre città dal millenario passato e dove ogni angolo, ogni scorcio parla della propria storia. Eppure, tre figli di queste nobili città si sono resi responsabili del vandalismo a pochi passi dalla Basilica di San Marco. Alle prime ore del 29 settembre, gli studenti, reduci da una serata trascorsa tra i fumi dell’alcool, hanno ben pensato di rendere quelle ore tra le più memorabili. Magari avranno pensato ad una semplice bravata da raccontare al bar, esibendo, perché no, un bel selfie alla platea di “poaretti”.

L’episodio è avvenuto nella Piazzetta dei Leoncini, racchiusa dalla chiesa di San Basso, dalla facciata settentrionale della Basilica di San Marco e il Palazzo Patriarcale. Qui, posti sopra due pedane, si fanno ammirare due statue di leoni accovacciati, che sembrano vigilare l’ingresso della Curia Patriarcale. Le due sculture, gioia di tanti bimbi, e non solo veneziani, sono state realizzate dallo scultore veneziano Giovanni Bonazza nel 1722 con il cosiddetto marmo rosso di Cottanello.

I tre geni dalle deboli sinapsi hanno quindi imbrattato con della vernice rossa – si esce sempre da casa, portandosi con sé delle bombolette di colore (mah) – uno dei due leoni e, non contenti, il Ponte del Carmine con la scritta “mi state uccidendo”, sopra uno sgorbio di disegno di un bambino con il palloncino.

Ebbene, l’atto di per sé già grave, diviene foriero di altre domande, le cui risposte sono difficili o, forse, impossibili. Parte degli autori frequenta l’Accademia delle Belle Arti a Venezia. Assurdo solo a pensarci. A questo stato di cose non possiamo stupirci più di niente. Tuttavia, di una cosa possiamo avere la certezza. Difficilmente i tre soffriranno della Sindrome di Stendhal nel corso della loro vita. E’ vero che la responsabilità dell’imbrattamento è da attribuirsi ai tre, comunque si ravvede l’assenza degli insegnamenti di Educazione Civica nelle classi della scuola italiana, come delle sempre più esigue ore dedicate alla storia dell’arte.

Ora, mi auguro che i tre ne rispondano in tutto e per tutto, compreso del costo del restauro, e, magari, di un lungo periodo di lavori socialmente utili a favore della città.

Tuttavia, non possiamo aspettare che qualche “poaretto” di turno deturpi un nuovo monumento per urlare ai quattro venti un nuovo sfregio al patrimonio culturale veneziano, quando ogni giorno si vede dissipare il biancore delle mura delle chiese, dei palazzi, delle singole pietre che compongono questa fragile città, a causa delle tante frasi idiote o dai ghirigori senza senso e, molto spesso, volgari. Ma di questo non ci si scandalizza più. Peccato.

Fama fraternitas

Archivi

- agosto 2025

- Maggio 2025

- marzo 2025

- novembre 2024

- febbraio 2023

- gennaio 2023

- ottobre 2022

- giugno 2022

- Maggio 2022

- aprile 2022

- febbraio 2022

- dicembre 2021

- novembre 2021

- agosto 2021

- giugno 2021

- Maggio 2021

- marzo 2021

- dicembre 2020

- ottobre 2020

- settembre 2020

- luglio 2020

- aprile 2020

- marzo 2020

- febbraio 2020

- gennaio 2020

- dicembre 2019

- novembre 2019

- ottobre 2019

- settembre 2019

- luglio 2019

- giugno 2019

- Maggio 2019

- aprile 2019

- marzo 2019

- febbraio 2019

- gennaio 2019

- dicembre 2018

- ottobre 2018

- settembre 2018

- agosto 2018

- luglio 2018

- giugno 2018

- Maggio 2018

- aprile 2018

- marzo 2018

- febbraio 2018

- gennaio 2018

- dicembre 2017

- novembre 2017

- ottobre 2017

- settembre 2017

- agosto 2017

- luglio 2017

- giugno 2017

- Maggio 2017

Categorie

- Ad maiora

- Al tepore della preghiera

- Alpago

- Altino

- Architetture civili

- Architetture militari

- Architetture militari Trentino Alto Adige

- Architetture religiose

- Architetture religiose Friuli Venezia Giulia

- Architetture religiose Trentino Alto Adige

- Ariano nel Polesine

- Artemisia Gentileschi

- Caorle

- Casier

- Caterina Franceschi

- Cavarzere

- Ceggia

- Chioggia

- Chiusi della Verna

- Città e Borghi

- Città e Borghi

- Città e Borghi Friuli Venezia Giulia

- Città e Borghi Trentino Alto Adige

- Compiuta Donzella

- Concordia Sagittaria

- Contagio

- Cristina da Pizzano

- Edifici religiosi

- Emilia Romagna

- Erminia Fuà Fusinato

- Età Antica

- Età Contemporanea

- Età Moderna

- Età moderna Trentino Alto Adige

- Evelina Cattermole Mancini

- Fama Fraternitas

- Fiabe, leggende e tradizioni orali del Trentino Alto Adige

- Fiabe, leggende e tradizioni orali del Veneto

- Fiabe, leggende e tradizioni orali della Lombardia

- Fossalta di Portogruaro

- Friuli Venezia Giulia

- Gaspara Stampa

- Giuseppina Turrisi Colonna

- I miei Santi e Beati

- Isabella Morra

- Laura Beatrice Oliva

- Lavinia Fontana

- Leggende e racconti popolari

- Leggende e racconti popolari Trentino Alto Adige

- Leonora della Genga

- Limana

- Mariannina Coffa

- Martellago Venezia

- Martyrologium

- Medioevo

- Medioevo Trentino Alto Adige

- Mel

- Mistero e Magia

- Modesta Pozzo dè Zorzi

- Monguelfo

- Monumenti e luoghi d'interesse

- Monumenti e luoghi d'interesse Friuli Venezia Giulia

- Monumenti e luoghi d'interesse Puglia

- Monumenti e luoghi d'interesse Trentino Alto Adige

- Ordine Giovannita

- Ordine Templare

- Ordine Teutonico

- Ormelle

- Paolina Secco Suardo Grismondi

- Ponte nelle Alpi

- Ponti romani

- Portogruaro

- Prepotto

- Puglia

- San Polo di Piave

- Santa Lucia

- Sara Copio Sullam

- Scorci veneti

- Senza categoria

- Siti archeologici

- Siti archeologici Puglia

- Sofonisba Anguissola

- Storia

- Tambre

- Torri e Castelli mediovali

- Tradizioni

- Trentino Alto Adige

- Tullia d'Aragona

- Veneto

- Venezia

- Veronica Franco

- Veronica Gambara

- Via Annia

- Via Popillia

- Villa di Villa

- Vittoria Colonna

- Zumelle