VOCI DAI BORGHI

Laudabunt alii claram Rhodon aut Mytilenem…

La contessa assassinata. “Mal morta ma ben copada”

A Treviso, in pieno centro storico, nascosto timidamente tra l’ordinato groviglio di stradine, viuzze e dei signorili edifici della città, che si riflettono narcisi nelle acque del Sile, le persone del posto hanno l’abitudine di prendersi qualche minuto dalla frenesia della vita quotidiana, fermandosi all’ombra di una piccola oasi verde, che scende dalla Piazza Sant’Andrea, sulla quale s’affaccia la mole neoclassica della chiesa dedicata all’apostolo.

In questo giardino, fino ai tristi giorni del Secondo Conflitto Mondiale, vi sorgeva un palazzo nobiliare del Seicento tra i più bella della città, con tanto di parco, abbellito come pochi da piante e fiori.

Nel 1944, nel corso di uno tra i tanti bombardamenti aerei subiti dalla città, l’edificio fu ridotto ad un ammasso di macerie. Quello che era stato il palazzo di una delle famiglie più importanti della Marca, il casato degli Onigo, non fu più ricostruito e l’intera area fu assorbita dal patrimonio comunale, che la riservò destinandola ad una nuova destinazione: gli attuali Giardini Pubblici di Sant’Andrea.

La conversione dell’area non ammutolì le voci sommesse che bussano alla coscienza di chi voglia ascoltarle nel loro lato tragico. Narrano di un fatto raccapricciante, di sangue, che aveva segnato profondamente l’opinione pubblica, per una serie di aspetti certamente non edificanti, comunque discutibili.

In un pomeriggio soleggiato del promettente mese di marzo del 1903, avvolti dalla soavità primaverile, aveva risvegliato il desiderio di indugiare fuori dal tepore delle mura domestiche. Chi avesse percorso il perimetro della proprietà Onigo non avrebbe potuto non sentire i rumori caratteristici dei lavori di giardinaggio, che si stavano svolgendo all’interno del parco, dove i più coraggiosi tra i fiori sgomitavano tra loro, stretti tra erbacce imputridite e dal muschio invernale, mentre le siepi un po’ avvizzite e gli alberi di alto fusto attendevano il loro turno per una salutare potatura stagionale.

I fittavoli e i braccianti ebbero un soprassalto, quando udirono risuonare alle loro spalle lo scalpiticcio di scarpe, lungo uno dei vialetti più vicini alla magnolia cui stavano armeggiando con alterna perizia.

I passi erano di una donna di statura media e abbastanza avanti con gli anni, ma conservava ancora una incredibile vitalità. Il viso era severo e pallido, come il bon ton imponeva alle aristocratiche del periodo. Indossava una blusa di seta a righe diagonali bianche e nere e una lunga sottana bleu scuro con quadriglie di velluto rosso, con un fazzoletto a nastro bianco e verde. Era la contessa sessantenne Zenobia Teodolinda Onigo, figlia illegittima ma riconosciuta di Guglielmo d’Onigo e di Caterina Jaquilard.

Ultima erede della casata degli Onigo, antica famiglia nobile di origine germanica, cadevano su di lei buona parte delle responsabilità della gestione dei beni di famiglia, aiutata laddove poteva dall’ancora in vita madre Caterina e, sicuramente, con il cuore ferito a morte, dato che il marito, al secolo Oliviero Rinaldi, teso decisamente più ai piaceri che agli obblighi coniugali, aveva pensato bene di vivere la sua prosaica inclinazione ad Asolo, la perla incastonata nella Pedemontana Trevigiana, il palcoscenico incredibile nel quale il letterato Pietro Bembo vi ambientò gli “Asolani”, il trattato in prosa in tre libri dedicato a Lucrezia Borgia.

Il buon Olivieri trovò sé stesso in questa sua Valchiusa o Calipso, tanto da divenire padre ben quattro volte con una fanciulla del luogo, lontano dagli affanni e dalle incombenze della vita quotidiana.

Teodolinda era accompagnata dal fedele amministratore Giuseppe Sabbioni, un personaggio davvero singolare da meritare un ruolo da protagonista per un romanzo storico. Nato a Torino nel 1845, il buon Dio lo aveva dotato di una naturale vena creativa, anche nell’ambito artistico, cimentandosi con un discreto successo nell’arte pittorica. Il suo mindset lo condusse a sperimentare nel settore agrario tutte le innovazioni che la tecnica poteva offrirgli, al punto da testare per primo i cannoni antigrandine. Le chiacchiere del paese si dilungarono molto sulla di lui moglie, ritenendola in un certo qual modo un frutto della regale nidiata del piemontese Vittorio Emanuele II e della morganatica “Bella Rosina”.

La contessa e il Sabbioni stavano conversando amabilmente sul più e il meno, quando sul volto della donna s’impresse una mimica corrucciata, che traspariva una lampante contrarietà. Accelerò il passo, lasciando alle spalle l’accompagnatore e si avvicinò al gruppetto di uomini intenti alla potatura della magnolia, apostrofando uno di essi, colpevole di accanirsi sulle radici in superficie della pianta o, secondo altre testimonianze dell’epoca, di non fare niente.

L’asprezza del tono sottolineava non solo la differenza sociale, ma, e soprattutto, uno degli effetti reattivi sulla stratificazione stereotipata maschile sul lavoro agricolo.

Il destinatario della rimostranza non profferì una sola parola. Le rivolse unicamente uno sguardo penetrante. Si rialzò da terra e con un volto inespressivo, privo di anima le andò incontro.

Teodolinda rabbrividì e lo guardò timorosa, mettendo alla prova il suo temperamento deciso. Quando le fu davanti, vide solamente ruotare il braccio, poi niente. L’uomo le aveva inferto un colpo con l’accetta sul cranio.

Teodolinda non emise un grido, cadde a terra in un bagno di sangue. L’aggressore le si avventò ancora e la colpì violentemente una seconda volta, staccandole quasi di netto la testa dal corpo.

Come un automa, si risollevò. Non staccò gli occhi dal corpo della donna, in preda agli spasmi e ricoperto dal sangue rosso vivo, che fuoriusciva dalle ferite a fiotti, con un flusso alternante. Dopo di che, passò in rassegna i volti allucinati dei presenti e, con il ferro del mestiere trasformatosi in arma, s’incamminò in direzione del centro, mentre il Sabbioni tentò inutilmente di darle un primo aiuto e, follia, gli altri ritornarono al lavoro interrotto.

L’assassino venne fermato e arrestato nei pressi della Piazza dei Signori, la piazza principale della città. Non oppose alcuna resistenza.

L’autore del delitto era il ventiseienne Pietro Bianchet, originario del bellunese. Il suo passato, che coincideva con il suo presente, parlava di stenti e di malattia. Neppure il grande attore Tespi avrebbe potuto dare vita ad una maschera così realistica, per raffigurare la grande povertà e le privazioni estreme, come il suo volto sfigurato dalle profonde cicatrici, così profonde da confonderle con le stimmate della lebbra. In realtà, le lesioni documentavano visivamente il dramma della pellagra, malattia dovuta a deficit di vitamina B3, il cui decorso si esprimeva nel mondo anglosassone con le 4 D, ovvero diarrhea, dermatitis, dementia e death (diarrea, dermatite, demenza e morte), con la “compromissione della sfera psichica, caratterizzata da ipereccitabilità, manifestazioni neurasteniche e melanconiche, con quadri depressivi anche assai gravi che possono portare al suicidio” (Franco Lupano). In quello che era stato denominato come il Triangolo della Pellegra, all’incirca coincidente con il Veneto, Lombardia e l’Emilia-Romagna, la malattia aveva colpito parte delle classi rurali povere e l’effetto fu la sempre nuova e diffusa istituzione di nuovi manicomi, dove isolare dal resto del mondo gli inermi, per quanto i pellagrosari fossero ufficialmente presenti nei territori colpiti da questa sciagura, come l’istituto sorto a Mogliano Veneto, a qualche chilometro da Treviso e Venezia, ancora nel 1883.

I giornalisti fiutarono nell’aria la notizia e ci si buttarono come avvoltoi su una carcassa. Nel giro di poco invasero ogni aspetto della vita privata di tutti i personaggi, coinvolti a vario titolo nel delitto.

L’omicida era additato come “bisnente” o “pisnente”, appellativo con il quale si denominava i contadini senza terra (essere proprietari due volte di niente). Affittuario di due miseri appezzamenti di proprietà della contessa a Trevignano, poco più di quattro case non lontano da Treviso, il Bianchet viveva in un tugurio con il pavimento in terra battuta, tetto in paglia e cartoni sulle finestre, le cui utilità si riducevano al far uscire il fumo del braciere. Lo condivideva con una bimbetta, la moglie, Maria Semenzin, in dolce attesa.

Giorni prima del fattaccio, una bufera aveva infierito su Trevignano, provocando allagamenti e devastazioni varie, che colpirono in particolari i più poveri, come la famiglia Bianchet. L’uomo chiese aiuto alla contessa, ma non ci fu verso. Non ottenne le due balle di fieno che aveva richiesto. Più avanti, quando si trovava a Treviso per i lavori del parco, gli sopraggiunse la notizia del parto della moglie. Era diventato padre per la seconda volta di una bambina. Invano tentò di ottenere un prestito dalla nobildonna, come andò a vuoto la richiesta di un sacco di farina.

Mentre si attendeva il processo, in città montava il caso per lo più amplificato dalle classi sociali più umili, che presero a parteggiare per l’assassino. Qualche voce malevola prese a girare per le vie di Treviso, riferendo di qualche interesse intorno all’ingente patrimonio degli Onigo, nascosto sotto questa indulgenza, magari da parte di quei latifondisti dai quali provenivano una buona fetta di braccianti e fittavoli che portavano avanti la protesta.

Il clima ostile alla defunta fu rinfocolato dalla sua fede valdese, retaggio di sua madre Caterina, volendone quasi evidenziare le sue presunte diversità rispetto ai buoni cristiani e, quindi, buoni cittadini.

Le autorità locali non dimostrarono di possedere il polso della situazione e il caso deflagrò in tutta la sua violenza durante il funerale della contessa. Il corteo funebre fu più volte bloccato e altrettante volte i palafrenieri dovettero bloccare i cavalli imbizzarriti. Nei pressi dell’attuale Porta Santi Quaranta, l’altrimenti conosciuta con il nome di Porta Cavour, i facinorosi tentarono di impossessarsi del cofano funebre, per gettarlo nell’acque del fiume Sile.

Il caos era ormai ingestibile e la contessa dovette essere seppellita in tutta fretta nel tempietto sepolcrale di famiglia nel parco del palazzo Onigo a Pederobba, dove ancora oggi è possibile vederlo.

L’odio riuscì andare oltre la sua tumulazione. Durante la notte qualcuno pensò bene di profanare la sua tomba, gettandovi sopra tavole e pietre, affinché “l’anima si alzasse verso il cielo”.

L’ambiente giudiziario a Treviso apparve compromesso a favore dell’imputato, per cui si pensò di spostare il processo a Venezia, pensando di trovarvi una sede neutra, ma fu un errore. Qui si avviò la stigmatizzazione della defunta, attribuendole tutta una serie di caratteristiche negative tali da renderla spregevole.

Il processo si aprì il 26 febbraio 1904 e il dibattito si tenne subito con ritmo incalzanti e non mancarono i colpi di scena. Il clima dell’aula era speculare a quanto avveniva fuori in città. Il popolino seguiva l’accusato durante i suoi trasferimenti, incitandolo e manifestando tutta la sua vicinanza.

Poche le voci coraggiose che tentarono di riportare il dibattito nell’alveo dovuto, ma furono del tutto inutili. Parte delle testimonianze si rivelarono pregiudizievoli, se non apertamente ostili. Tra queste la deposizione del parroco di Trevignano, don Sante Pedron, il quale testimoniò che l’imputato non era quello che si poteva considerare un buon cristiano, un simpatizzante socialista e non lo vedeva mai alle funzioni religiose, neppure nelle ricorrenze più importanti.

Quando fu lasciato libero di allontanarsi dallo scranno dei testimoni, il sacerdote si volse verso il Presidente e, con un gesto teatrale degno di altri palcoscenici, esclamò: “Se non avesse avuto fame non avrebbe ucciso”.

Le poche deposizioni favorevoli alla contessa furono svilite e dileggiate. Si polarizzò l’interesse dell’opinione pubblica spettacolizzando e strumentalizzando le voci più pruriginose, stracciandosi le vesti quando entrarono nell’ambito sessuale della vittima, dopo averla dipinta come un’eretica per la sua adesione ai precetti della “Biblioteca dei barba”. La cronaca di un giornale a tiratura nazione ne è un esempio esemplare: “Una linea gentile, aristocratica, un viso da artista, una bellezza fine, quella di Giulietta Hirschauer che fu dama di compagnia della Contessa Onigo. Questa la conobbe a Parigi in uno dè suoi viaggi, la prese con sé e ne fece la sua intima amica. Tale intimità diede anche da parlare alle male lingue. Ma noi non siamo pessimisti, ed anzi, dal loro distacco poscia avvenuto in circostanze poco amichevoli si deve arguire che quelle intimità non esistessero.

L’articolo, come tutti gli altri similari, colse nel segno, catturando l’interesse morboso della gente e la defunta si trovò suo malgrado esposta al pubblico ludibrio e al giudizio stizzito della bella gente.

Il 2 marzo, dopo soli quattro giorni, arrivò la sentenza. L’imputato venne condannato a soli otto anni e nove mesi, concedendo tutta una serie di circostanze generiche, relative sia l’agente del reato che il reato stesso, perpetrato alla “malata di avarizia”.

Nell’euforia generale, si distinse solo il settimanale diocesano La Vita del Popolo, che chiosò la sentenza: “Noi siamo rimasti addirittura stomacati e avviliti al notare il contegno ributtante di molta parte del popolo veneziano che rumoreggiava durante il consiglio dei giurati e poi, dopo la condanna accompagnava il Bianchet sulle barche gridandogli Evviva. Come? Evviva gridate ad un uomo, sia pur eccitato (in preda ai deliri della pellagra) quanto si voglia, che s’è macchiato del sangue di una signora, più che malvagia, affetta da mania? Via, canaglia!”

La notizia della blanda condanna fece giro delle sette chiese in brevissimo tempo. A Treviso, un giornalista, che stava cercando qualche altra notizia sulla contessa da sbattere nella prima pagina, ascoltò una conversazione, tenutasi tra due avventori di un bar, peraltro a due passi dal palazzo Onigo, che terminò con il commento: “Mal morta ma ben copada”. Il Tribunale di Venezia aveva rimesso a posto le cose. E così a Treviso riprese il consueto tran tran, salvo che all’avarizia della contessa succedette la virtuosa parsimonia dei latifondisti maschi, quasi tutti aristocratici o di nobile estrazione; alla corruzione vizio inconfessabile della donna e dei suoi costumi si ripristinò la purezza, il pudore, l’austerità e il decoro del buon padre di famiglia e, infine, all’abominio e all’infezione da perversione eretica si contrapposero i “sepolcri imbiancati”.

LA BELLA VIRTU’. UNA SAGA FAMILIARE

La Bella virtù, Maria Salabelle, Arkadia editore, 2025

Desidero essere sincero. Dopo aver acquistato il romanzo “La Bella virtù” di Marisa Salabelle dalla mia amata Feltrinelli, mi sono trovato un po’ in difficoltà. Il rischio di trovarmi di fronte ad un libro autobiografico, magari leggermente celebrativo era dietro l’angolo; e questo mi ha fatto indugiare, ma, a sua volta, avendo letto ed apprezzato molti degli interventi da lei scritti nel suo blog personale ogni titubanza è venuta meno. Infatti, è stato sufficiente sollevare la copertina, girare le pagine con l’occhiello, il frontespizio e, infine, la dedica – manco farlo apposta ai genitori – per essere catapultati in uno spaccato di vita, che coinvolge in un vissuto personale, che può verosimilmente appartenere a chiunque di noi. Non si fa ora ad immergersi nel mare narrativo del romanzo, che l’autrice se ne esce con il proverbiale asso nella manica, spiazzando o, forse, fuorviando il lettore con una frase, meglio un epitaffio che sembra volerlo introdurre in una dolorosa catabasi, la cui meta appare ineludibile: “Nel 2010 mio padre si ammalò: tumore al pancreas”. In realtà, l’incipit diviene l’occasione per resuscitare le vicissitudini di una storia familiare, le cui diverse generazioni soprattutto le componenti femminili si sono ritrovate a fare i conti con le innumerevoli sfide del tempo, affrontando le avversità e i dolori della vita, inserite anche nell’ottica del raggiungimento del diritto di cittadinanza per il genere femminile nel piano economico, giuridico, intellettuale e, infine, politico, nonché alla consapevolezza di un proprio io slegato alle funzioni procreative o di maternità, in relazione univoca del maschio.

I protagonisti, le voci parlanti sono quelle dei due coniugi Felice e Maria Ausilia, la figlia Carla e il figlio di lei Kevin. In un assetto corale, ciascuno degli interpreti ripercorre le tappe che lo legano nell’arazzo della vita familiare. L’intensità, la pienezza di vita rinvenibile nel testo è tale che si ha la sensazione di guardare un filmato anni Cinquanta in bianco in nero leggermente sgranato che, a mano a mano che cambiano i tempi, i soggetti cominciano a prendere colore, fino a diventare una ripresa in digitale con i giorni nostri, segnati dalla pandemia di Covid, che appestò il mondo, il tutto con un affiorante e insinuante sentimento che non so del tutto delineare: nostalgia? La malinconia di un tempo che non ci appartiene più?

Nel corso del Secondo conflitto mondiale, il destino fece conoscere Felice e Maria nella cittadina di Sanluri, nella parte centro meridionale della Sardegna, ad una cinquantina di chilometri circa da Cagliari. Lui, orfano di fatto, dato che la madre era morta e il padre chissà dove, viene provvidenzialmente raccolto dalla strada dai padri Salesiani, che lo accolsero, impartendogli non solo i rudimenti di prossima e consolidata cultura, ma anche una rigidità religiosa, pur senza l’ipocrisia che spesso s’accompagna, che lo vincolerà fino alla fine dei suoi giorni terreni.

Maria è l’immagine della donna di quei tempi, moglie e madre, ruoli attraverso i quali sospende la propria soggettività, sopprimendo in parte il suo senso di individualità, con l’unico diritto della vecchiaia, durante la quale, forse, potrà pensare ai suoi bisogni. In contemporanea, in lei soggiace qualcosa di nuovo, che si annida nelle più profonde pieghe del suo essere donna, per quanto schiacciato in uno spazio di un arretramento imposto e interiorizzato. L’acerba consapevolezza delle due anime in sé troverà una sua via nella felicissima esclamazione, che l’autrice metterà in bocca alla nostra protagonista: “Accidenti a quel giorno!”, il giorno in cui entrerà nel ruolo di prossima moglie e madre, in seguito all’essersi innamorata di Felice.

La figlia Carla, la terza della prole, è una donna del suo tempo, che ha vissuto il cosiddetto boom economico con tutte le sue contraddizioni sociali, economiche e politiche, affrontato le nuove sfide di un mondo sempre nuovo e non sempre condivisibile, ma si farà strada in lei la coscienza che, alle volte ma non sempre, la testa e il cuore delle persone adulte possono cambiare, purché libere dalla rigidità e dal pregiudizio. Lo scoprirà quando si prenderà cura dei due suoi anziani genitori, soprattutto quando suo padre, con il quale aveva un particolare feeling, si ammalerà.

Per ultimo Kevin, ma non per questo secondario, anzi. Il figlio di Carla, prossimo alla laurea e alle prese con la tesi sulle origini della sua famiglia, viene in un certo modo ad attestare l’appartenenza ad un determinato contesto familiare, che incide sulla personalità delle singole individualità e del loro destino. Kevin, dunque, il biografo, colui che ricostruisce una saga familiare, che si perde nei tempi della storia, ma con taluni punti fermi come i tre rami dei Dubois, la cui origine si perde nelle terre di Francia, oppure dei De Nicolais, notabili benestanti della conca avellinese o, ancora, ai legami con il medico Giuseppe Moscati, proclamato santo nel 1987 da papa Giovanni Paolo II.

L’autrice non è nuova alla pubblicazione di romanzi. Il suo libro d’esordio rimanda al 2015 con il titolo L’estate che amazzarono Efisia Caddozzu con i tipi Piemme; nel 2019 vide la luce L’ultimo dei Santi (Tarka); nel 2022 Il ferro da Calza, sempre edita dalla pontremolina Tarka. Con le edizioni Arkadia, Salabelle ha, invece, pubblicato nel 2020 Gli ingranaggi dei ricordi e, nel 2022, la scrittrice obesa.

La dolciera siciliana, la nemesi delle vicende umane sul peso della storia

Primi anni del Settecento, il secolo dei Lumi, foriero di grandi trasformazioni e feroci scontri sociali e militari, la Sicilia, la meravigliosa e assolata isola distesa sul Mediterraneo, e la Lombardia della dominazione spagnola e il successivo governo austriaco. Questa è l’ambientazione temporale e geografica di un romanzo edito poco tempo fa e di cui mi sono imbattuto per caso. Al centro della storia, il tessuto narrativo è incentrato sulle vicende di due vite, che il destino, il fato o, visto il secolo, la Provvidenza farà sì che si intersechino, ponendoli in serio confronto, rafforzando o infrangendo gli ideali nel caleidoscopio dell’esistenza di tutti i giorni. Una dei protagonisti è Maria, un’orfanella di dodici anni, che vive nel Reclusorio, una sorta di collegio, del convento del Santo Rosario a Modica, antica e bellissima cittadina del ragusano, conosciuta per lo più per la produzione della rinomata cioccolata. Il secondo, invece, è il giovane Giuseppe Ripetti, cresciuto nelle umide terre del nord, nel cuore di una società contadina, logorata dalla fatica e dallo spettro della povertà più assoluta.

Maria assiste alla morte dell’amica Alfonsina, causata dalla Tubercolosi, dopo averla accudita negli ultimi scampoli di vita. Con l’animo in mille pezzi, la piccola approfitta di un momento di confusione per salire di nascosto sopra un carretto, che aveva consegnato le vettovaglie al convitto, e fugge dal Reclusorio. Ore dopo, viene trovata dal medico e filosofo Tommaso Campailla in condizioni pietose, terribili. Impietosito, la prese con sé e la fece vivere sotto il suo stesso tetto, come “criata”, ovvero ponendola a servizio della sua famiglia per i lavori domestici. Del resto, era “a’ bona crianza de patruni,” quella di possedere molti servi.

La bimbetta non lo dirà, ma era stata scoperta dal carrettiere ed era stata stuprata. Maria non poteva saperlo, ma il mostro non solo le aveva fatto male, molto male fino dentro l’anima, ma le aveva anche trasmesso un terribile ricordo di quel momento: la sifilide.

Presto, molto presto il Campailla decifrò il carattere e l’intelligenza della bimba, che osservava e imparava velocemente. Peraltro, portava il nome della “Madonna del Carmine”. Addirittura, scoprì che la criata sapeva leggere e scrivere. Si dedicava con passione alla lettura e, spesso, riusciva a sorprenderlo con le sue domande e le considerazioni. Un giorno, Maria scoprì la cucina, l’arte della cucina e se ne innamorò, divenendo in poco tempo da garzone di cucina a versata e creativa maestra delle pietanze. Dopo la morte del suo benefattore, conobbe la sottile malizia della vedova, che la licenziò senza tanti giri di parole. Ormai cresciuta, Maria decide di affrontare la vita partendo per la più grande Catania, ma, ancora traumatizzata dalla violenza subita sul suo corpo e sul suo animo, assume le sembianze di un ragazzo. Dopo aver raggiunto la grande città ai piedi dell’Etna, venne assunta dal principe Vincenzo di Valguarnera, nella cui magione affinerà sempre di più le sue doti di cuoca, lasciando a parte i sentimenti e i primi fremiti che il giovane corpo cominciava a dare. Il Fato si mise in movimento e Maria s’imbatté in uno degli ospiti del Principe. Si trattava del giovane poeta e precettore Giuseppe Ripetti, le cui qualità intellettuali s’accompagnavano ad una fama di irresistibile tombeur de femmes. Dotato di autostima, per certi versi a ragione, dato che era riuscito a superare le asperità della povertà, non si dava pace per il mancato conferimento nel Parnaso della poesia. Non si capacitava che la pubblica opinione non lo avesse sollevato all’alloro e qualcun altro sì, decisamente mediocre. Come mai la gente non apprezzava i suoi madrigali, i suoi versi? Comunque, in quei giorni, si trovava in Sicilia, in qualità di delegato dall’Accademia degli Introversi, con l’incarico di trovare nuovi sodali tra gli aristocratici siciliani.

Maria e Giuseppe, ambedue ridestati da esaltazioni amorose e deliri erotici, sembrano prigionieri delle loro ambizioni e desideri, ma, come in ogni buona storia che si rispetti, tutto si complica e, senza voler anticipare il seguito, gli eventi prendono una piega del tutto inaspettata, che mi ha sorpreso sinceramente. In ogni modo, i personaggi primari e secondari sono molto più multiformi di quanto possa sembrare da questa sintetica illustrazione, mentre nel suo insieme “La dolciera siciliana” si può ricondurre nell’alveo della grande famiglia della moderna epica dell’uomo comune, traendo la più che felice definizione di “latter-day epic for everyman”, di Ben E. Perry, nella quale le singole esistenze sono chiamate a ritrovare sé stesse oppure il baratro dell’annichilimento di sé. Infatti, il romanzo racconta del senso della vita e della riscoperta dei suoi valori fondamentali, senza mai dimenticare che “l’aspetto del mondo cambia, sempre uguale a sé stesso resta, nel tempo, il cuore dell’uomo” (J. Gotthelf).

L’autrice, la siciliana Annamaria Zizza, ha fatto leva su tutti i tasti della caratterizzazione del romanzo storico. Il tessuto narrativo, infarcito con affascinanti scelte lessicali e figure dialettali, mi ha accompagnato felicemente dall’inizio fino alla fine. Una lettura della biografia dell’autrice è anche chiarificatrice del percorso creativo che ha condotto al romanzo. Insegnante di materie letterarie in un liceo nella bella Acireale, ha composto altri romanzi storici di altra ambientazione, storica e geografica; inoltre è autrice di numerosi articoli di storia antica, in particolare sulla Roma repubblicana e imperiale.

Il romanzo, pubblicato con i tipi della Marlin Editore, è stato inserito nella rosa del premio Strega. Evidentemente piace.

Donna, Vita, Libertà

Dopo un lungo periodo di pausa, impegnato a imbrattare carte e a leggere in una colta pigrizia, ritorno a dedicare del tempo al mio blog, abbandonato fin da troppo tempo e trascurato senza le dovute attenzioni, che avrebbe, invece, meritato. La scaletta prevedeva di riportarvi taluni argomenti, che avrebbero condotto a disquisire sulla biografia di un illustre scrittore anglosassone, uno dei tanti che hanno amato alla follia la nostra penisola tanto da volerci rimanere per l’eternità; oppure sulle curiose similitudini che appaiono da una misteriosa località dei Pirenei francesi ad un paesotto della Marca; o, ancora, scorci meravigliosi della nostra bell’Italia, con le loro chicche ineguagliabili. In breve, riprendere dai brani sul genere che avete avuto modo già nel passato di leggere, con tanta pazienza aggiungerei. E tutto ciò cercando di non far trasparire i sentimenti contrastanti su quanto accaduto e sta accadendo a casa nostra e nel mondo. La guerra in Ucraina e l’effetto domino in Medio Oriente, nel tentativo – riuscito – di allargamento del fronte, e in Estremo oriente: ormai una polveriera pronta ad esplodere con la prima scintilla incontrollata. Insomma, non è un momento storico tra i più tranquilli, a quanto pare. Tuttavia, un avvenimento, che per certi versi possedeva la caratteristica di non essere per niente imprevedibile e imprevisto, non ha trovato un eco adeguato nelle nostre piazze, spesso e volentieri minoritarie e settarie nonché distaccate dai reali problemi della vita di ogni giorno, intrise come sono da spinte ideologiche populiste di destra o di sinistra.

Tra le molte passioni positive e piacevoli che coltivo, debbo annoverare quella per la Persia. Una terra incredibile, dove la bellezza appare specchiarsi dappertutto, compreso sui volti delle donne – quando libere dal velo e – degli uomini. Si, la Persia è senza dubbio un luogo magico e incredibile come pochi. Culla di molte civiltà, è un forziere stupefacente di meravigliosi paesaggi e ambienti naturalistici, aree archeologiche e storiche come poche e, tra le altre cose, madre feconda di una letteratura, capace da sola ad illuminare le terre dal mar Caspio al Golfo Persico. Così, di primo acchito, mi viene in mente il mistico e poeta Shamsu’l-Din Muhammad, vissuto nel XIV secolo e conosciuto con il nome di Hafez; il grande tagico Omar Khayyan (XI secolo) oppure la poesia di Nima Now-Sheikh (1897/1959), fondatore della nuova poesia, o, ancora, Sadeq Hedayat (1903/1951), l’”esploratore senza meta dell’anima, di sé e dei suoi simili che ha incontrato mostri, fantasmi, vicoli ciechi e tortuosi labirinti…” che ha raccontato “…il male di vivere in un paese antico che deve fare i conti con la modernità” (Bijan Zarmandili, 2006). Appunto, con la modernità. Una coscienza storica che deve fare i conti con una misoginia delirante, nella quale la donna perde ogni valenza spirituale e corporale, un oggetto da celare dietro un tetro velo, sempre attenzionata da occhi inquisitori e sadici di un custode morale, uomo e, purtroppo, anche donna, dalla verità assoluta in tasca.

L’ultimo episodio conosciuto – ma quanti ne sono accaduti senza che nessuno se ne accorgesse – è di qualche tempo fa. Uno smartphone ha registrato delle immagini incredibili, che hanno gettato una nuova luce su che cosa sia il vero coraggio. In poco tempo, il video è divenuto virale sui social media, a dispetto di tutto e di tutti. La camera ha immortalato un gesto che ha dell’epico nella sua semplicità esplosiva. Siamo nei cortili alberati dell’Università di Azad a Teheran, una giovane studentessa va per la sua strada, tranquilla, senza immaginare che cosa le stia per capitare da lì a poco. Degli uomini, alcuni dei quali di poco più grandi di lei, la fermano. Si qualificano come appartenenti alla polizia morale e la redarguiscono aspramente perché non sta indossando il velo in maniera corretta. La ragazza tenta di spiegare le sue ragioni, ma si rivelano sforzi vani, anzi. Viene nuovamente ammonita con parole taglienti e cominciano a strattonarla con violenza, tanto da strapparle di dosso lembi di tessuto dello Hijab e stropicciare di brutto gli abiti. Le intimidazioni non sortirono alcun effetto sulla ragazza. I suoi occhi ressero al ciglio delle guardie della morale. Non provava alcun imbarazzo e tanto meno si sarebbe sottomessa a quelle persone prive di umanità, difensori senza macchia e paura del senso morale. Il suo corpo era ormai diventato “campo di battaglia”. Nel lontano 1897, lo scrittore Oscar Wilde, aveva trovato le parole giuste per definire questi individui: esseri umani senza cuore, crudeli, vendicativi, ottusi e del tutto privi di umanità. “Le persone che vengono definite “morali” sono soltanto delle bestie”.

Così, all’improvviso, la ragazza “prima i circostanti turbò con paura e appresso li stupefece con maraviglia” (Boccaccio). Sola, ma fiera come può essere un’eroina dei tempi leggendari, ha cominciato a spogliarsi, fino a rimanere in biancheria intima, mutandina e reggiseno, sconcertando i tutori del bene morale.

Prelevata dagli agenti della Guardia Rivoluzionaria sui costumi, accorsi in tutta fretta, è stata dapprima condotta in una caserma, per poi essere internata coattamente in una struttura psichiatrica, in virtù del suo comportamento mostrato in pubblico, decisamente poco consono, una chiara espressione di pazzia morale, “una malata mentale” come tutte le altre donne iraniane che si oppongono al regime iraniano.

Ahou Daryaei, questi sono il nome e cognome della ragazza, ha sfidato apertamente il regime iraniano, pur sapendo di che cosa sia capace quest’ultimo. Le storie degli ultimi anni sono una continua narrazione di soprusi, orrori e morte.

Ahou non poteva non sapere a che cosa sarebbe andata contro. Le era nota la fine orribile di Mahsa Amini, la ventiduenne morta ammazzata per non aver indossato il velo. Come non poteva esserle sfuggito il martirio di Nika Shakarami, di soli 17 anni … diciassette anni, scomparsa dopo aver partecipato ad una manifestazione,

in memoria di Mahsa Amini, giovane donna di ventidue anni, anch’essa morta per mano del regime.

Le parole che risuonarono lungo il corteo furono “donna, vita, libertà”.

La povera Nika era stata prelevata da tre guardie e montata a forza su un furgone, all’interno del quale è stata ripetutamente picchiata e stuprata, fino ad assassinarla senza pietà. Il suo cadavere è stato poi scaricato come un sacco di rifiuti davanti a un cassonetto d’immondezza. I resti furono portati in un obitorio di un centro di detenzione della capitale, dove i familiari poterono almeno piangerla. Il suo corpo era straziato, volto e cranio fracassato da violenti colpi da renderla quasi irriconoscibile. I genitori, contro il volere dei depositari di ciò che è bene da ciò che è male, riuscirono seppellirla con tanto di cerimonia funebre.

Ancora, non poteva essere sfuggito il caso di Armita Geravand, picchiata senza pietà fino ad ucciderla. La sua colpa? Quella di non portare il consueto velo.

Eppure, dopo tutto ciò, gli occupanti dell’ambasciata in via Nomentana a Roma non hanno ancora sentito intonare cori di protesta e tanto meno si sono visti sfilare cartelli, inneggianti “donna, vita, libertà”.

Methamauco, una piccola Atlantide della Laguna Veneta

Due composizioni dal carattere filosofico con il loro intreccio meraviglioso rappresentano il fondamento di ogni testo occidentale, e non solo, che voglia trattare il mito di una qualsiasi civiltà perduta nel mondo antico. I personaggi, che si muovono negli orditi delle due opere, hanno dato prova di riuscire ad abbattere l’evanescente barriera tra realtà e fantasia, ma è nulla se comparato al bocciolo, di incredibile bellezza e di straordinaria seduzione, rappresentato dall’interpretazione letterale ed anagogica di un mito riportato; peraltro riconosciuto senza alcuna difficoltà da chiunque, anche da chi non si è mai accostato al mondo, che solitamente viene definito classico.

Tutto prende forma nella mente dell’oramai vecchio e stanco Platone, il discepolo del sapiente Socrate, allorché stava dando una forma organica alla sua dottrina filosofica e sociopolitica, che interpretava il mondo, la natura e la società, mettendo mano a una delle ultime opere della sua più che mai feconda attività letteraria e filosofica.

Il Dialogo, passato alla storia con il nome Crizia, è legato idealmente ai precedenti La Repubblica e il Timeo, per quanto trovino una loro realizzazione in un tempo inconsueto, che non è quello del mito, ma ci si avvicina molto.

Nel Timeo e nel più tardo Crizia, strutturato come una continuazione del precedente Timeo con la presenza degli stessi personaggi, Platone ci rende spettatori di una conversazione tra eminenti personalità della cultura e della politica di allora: Socrate, Timeo, Crizia ed Ermocrate.

Crizia, zio materno dello stesso Platone, s’inserisce nel dialogo, riannodando la leggenda di una terra perduta. Racconterà di due grandi città, capitali di grandi imperi, che entrarono in conflitto tra loro: Atene e Atlantide, la città che a causa di cataclismi s’inabissò nelle profondità, sparendo per sempre dalla storia. Atlantide o, meglio, l’isola di Atlantide “era a quel tempo più grande della Libia e dell’Asia, mentre adesso, sommersa da terremoti, è una melma insormontabile…che impedisce il passo a coloro che navigano sin qui per raggiungere il mare aperto, per cui il viaggio non va oltre”, severa ma giusta punizione degli dei dell’Olimpo per la cupidigia e la bramosia dimostrate dai suoi abitanti.

Senza voler entrare nella esegesi del mito platonico, tuttavia nella pletora delle interpretazioni o delle più semplici descrizioni, molte delle quali accavallate nella ridda delle ipotesi più diverse e fantasiose, talune di queste hanno voluto ridisegnare gli eventi, attraverso una narrazione zigzagante, indicata come il Pensiero della Fine o, in altri casi, Pedagogia delle Catastrofi, che si snodano lungo momenti utili a produrre il cambiamento voluto. In presenza di un mondo violento, incapace di generare un qualsiasi processo di stabilizzazione, il primo passo volto alla ricostruzione della società consiste nell’identificare la Comunità responsabile di quella situazione. In seguito alla sua eliminazione con tanto di catastrofe naturale – catarsi inevitabile -, si riconquistava l’equilibrio tra il bene e il male, con una successiva ritualizzazione dell’intero processo.

Si è potuto scorrere questo processo narrativo in molte delle cosiddette civiltà scomparse nelle latitudini e longitudini più diverse, come, ad esempio, la nota vicenda di Rapa Nui, altrimenti conosciuta come l’Isola di Pasqua, l’isolotto nell’oceano Pacifico.

In piccolo, molto in piccolo, anche la storia della Serenissima cela una sua più modesta Atlantide con le relative dinamiche eziologiche, sprofondata nelle acque della laguna veneta. La vicenda ha dato vita nel corso del tempo a numerosi voli pindarici della fantasia, come se a Venezia e nella sua Laguna non mancassero già opere d’arte dalla straordinaria bellezza o una natura da mozzare il fiato. Comunque sia, moderni affabulatori amanti del mistero vi hanno costruito sopra di tutto e di più. Non è la prima volta e non sarà certamente l’ultima.

Ancora oggi, molti turisti s’aggirano tra le calli di Venezia agognando di raggiungere la chiesa di San Barnaba nel sestiere di Dorsoduro. L’edificio religioso, oggi spazio espositivo dedicato alle macchine leonardesche, è un continuo via vai di persone con il desiderio non tanto velato di scendere nelle viscere della chiesa, dove sono più che mai convinti di trovare delle reliquie dell’Ordine medioevale dei Templari; e tutto ciò per un celebre episodio cinematografico, nel quale l’affascinante professore Indiana Jones era alle prese con l’ennesimo mistero. Una scena davvero intrigante, senza dubbio. Purtroppo, si deve apporre anche un ma grande quanto una montagna. Certo, l’Ordine Templare era di casa a Venezia, come poteva non esserlo d’altra parte, ma la città lagunare non ha mai posseduto un reticolo fognario, come quello realizzato nella pellicola cinematografica. La città ha preso corpo sopra delle fondamenta, costituite da una rete fittissima di enormi pali, per cui buona parte dell’ambientazione cinematografica delle scene compiute a Venezia era frutto di una sapiente mano di un art director di Hollywood, la fabbrica dei sogni del cinema.

Dopo l’infuriare di una tempesta, forse una buriana più forte delle altre, l’alba di un giorno imprecisato del XII secolo il panorama di un tratto della laguna veneta avrebbe fatto strabuzzare gli occhi abituati a quegli scorci. Il cielo era ancora plumbeo, tutto era silenzioso e immobile, come doveva essere la laguna. Stormi di uccelli grigi e bianchi volavano incessantemente sopra spazi di acqua di mare, che fino a qualche ora prima davano spazio al centro lagunare di Methamauco, capitale del ducato veneziano dal 742 all’811, svanita dalla storia, inghiottita nelle profondità delle acque nella bruma lagunare.

La narrativa della scomparsa della città lagunare si è avvalsa di molti contributi: mezze verità, allusioni, spinte ideologiche e fenomeni naturali, quali la subsidenza e l’eustatismo, accompagnati dalla possibile azione sismica. Ma come è stato possibile che un centro di scambi ricco e fiorente sia scomparso senza lasciare tracce reali nella memoria storica? Che cosa causò la sparizione?

Il primo ricordo della località di Methamauco ci costringe a fare un bel salto fino alla lontana antichità, al celebre geografo Strabone, vissuto durante l’età augustea, che ha lasciato pagine a dir poco indispensabili per la comprensione topografica delle antiche terre venetiche. La sua testimonianza dell’agro patavino, dell’odierna Padova, si avvaleva anche di tre fonti fondamentali, purtroppo andate perse. La prima era quella di Polibio, lo storico famoso che aveva anche visitato le terre venetiche; la seconda di Artemidoro, geografo del I secolo a.C.; la terza, infine, Posidonio, lo scienziato e filosofo, pure lui conoscitore dal vero dei territori venetici. Dopo aver ricordato la bellezza della città e il benessere della popolazione, Strabone riporta che la città poteva essere raggiunta direttamente dal mare, risalendo “per 250 stadi (poco meno, poco più di 45 km.), a partire da un grande porto, un fiume che attraversa le paludi. Questo porto si chiama Medoaco, come il fiume stesso”. (Geographia V 1, 7, 215).

La successiva, ma più tarda testimonianza è conservata nelle pagine di un’opera storica di un tale Diacono Giovanni, il cui profilo è incerto, anche se viene per lo più identificato nell’ambasciatore del doge Pietro II Orseolo (991-1008) presso l’imperatore Ottone III. La sua cronaca, che apre la storiografia veneziana, contiene numerosi elementi leggendari o appartenenti a epoche diverse da quelle raccontate, ma, a sua volta, include tracce e indizi, capaci di orientare il lettore verso la comprensione delle origini del ducato veneziano. In essa, La località metamaucense viene citata nell’elenco delle “insulae” fondanti il ducato veneziano, che si estendeva da Grado a Cavarzere. Il testo, scritto in latino, recita: “Nona insula Metamaucus dicitur, que non indiget aliqua urbium munitione, sed pulchro litore pene ex omni parte congitur, ubi auctoritate apostolica episcopalem sedem populi habere consecuti sunt”. (Giovanni Diacono, I, 6, 55-56).

In effetti, le poche righe dicono ben poco, ma è possibile tirarne fuori qualcosa lo stesso. L’antica città era dotata di una struttura muraria fortificata ed era cinta quasi da ogni parte da un lido; e, come ogni centro urbano che si rispettava, la popolazione ebbe, per disposizione dell’autorità apostolica, la sede episcopale, peraltro testimoniata dal “Chronicon Gradense”, testo risalente al XII secolo, che cita Torcello, Malamocco, Olivolo, Jesolo, Cittanova Eracliana, Carole (Chronicon Gradense Origo, 43) quali sedi vescovili.

Tra il 742 e il 743, con la scelta del nuovo duca Deusdedit, figlio del duca Orso, appartenente all’aristocrazia tribunizia bizantina, le oligarchie locali delle comunità lagunari decisero di trasferire la sede ducale da Cittanova a Methamauco, tentando così di porre fine alle lotte fratricide tra le famiglie nobili di Jesolo e Eraclea: “Eisdem etiam diebus Venetici, magistrorum militum prelibate prefecture dignitatem abominantes, ut quondam, ducem, videlicet Deusdedem, sepedicti Ursoni ypati filium, in Metamaucense insula sibi crearunt” (Giovanni Diacono, I, ). In ogni modo, il tentativo di instaurare un assetto politico stabile non diede i frutti sperati e si aprì la storia di una successione quasi ininterrotta di congiure e complotti. Intorno al 755, il duca Deudedit rimase vittima di una congiura, compiuta da un tale Galla e accecato, come ricorda sempre Giovanni Diacono: “a quodam infideli, Galla nomine, eius avulsi sunt oculi” (…). Un anno dopo, toccò a Galba ad essere accecato e ucciso, in seguito ad una rivolta popolare. Il suo posto fu preso da Domenico Monegario, esponente dell’aristocrazia di Malamocco, che, però, finì per essere deposto e accecato nel 764. Fu la volta di Maurizio Galbaio, che, accolse la morte per cause naturali sul proprio letto nel 787, dopo aver associato al governo il figlio Giovanni, il quale fece la stessa cosa con il figlio Maurizio.

Giovanni e Maurizio Galbaio impressero la loro azione politica verso un netto riavvicinamento all’impero di Costantinopoli, ma fu la nuova situazione politica createsi in Italia nel IX secolo, allorché Carlo Magno, liquidati i Longobardi, giocoforza s’inserì nei rapporti di forza presenti nella penisola italiana e, soprattutto, con l’impero bizantino, il che poneva le terre lagunari tra l’incudine e il martello. A sua volta, le Comunità venetiche presero a dividersi animosamente in due fazioni, l’una filoccidentale o filo franca e l’altra lealista verso Costantinopoli.

Il patriarca di Grado, Fortunato, succeduto a Giovanni filo franco, assassinato dalle milizie veneziane facendolo precipitare da una torre, aveva più di una ragione per essere impaurito e di fare la stessa fine del suo predecessore; quindi, pensò bene di trovare un valido aiuto nell’Impero franco e, così, cum grano salis, nell’803, si diede alla fuga, raggiungendo la corte di Carlo Magno, dal quale ottenne le necessarie assicurazioni, oltre ai privilegi per la sua stessa chiesa. Le inevitabili tensioni della politica interna veneziana avevano avuto delle ricadute verso posizioni estreme, radicali, senza che nessuno alzasse il ditino per dare lezioni sul “senso di responsabilità”. L’essenza carsica delle due distinte fazioni non poteva permanere in quell’equilibrio instabile ed incerto e sarebbe stato sufficiente un nonnulla, una piccola variazione delle condizioni iniziali per alterarlo. Cosa che avvenne puntualmente con la partenza precipitosa del patriarca Fortunato, che generò una reazione a catena, provocando la fuga dei maggiorenti della fazione filoccidentale dalle insicure terre venetiche, trovando un sicuro rifugio a Treviso. Qui, in aperta opposizione al duca in carica Giovanni Galbaio, gli insorti elessero Obelario, tribuno metamaucense, il nuovo timoniere del ducato lagunare.

Nell’804, fu la volta di Galbaio, del figlio e del vescovo Cristoforo a dover abbandonare la laguna e prendere la via dell’esilio.

L’efficacia dell’azione politica franca nelle terre venetiche fu sostanzialmente convalidata con le dinamiche relazionali portate avanti con attenzione. Carlo ammise alla corte i nuovi maggiorenti del ducato veneziano, avvalorando così la loro autorità. L’episodio venne raccolto dagli Annali Franchi: “Venerunt Villeri et Beatus Duces Venetiae, nec non et Paulus Dux Jaderae, atque Donatus ejusdem civitatis Episcopus, Legati Dalmatiarum, ad praesentiam Imperatoris cum magnis donis. Et facta est ibi ordinatio ab Imperatore de ducibus et populis tam Venetiae, quam Dalmatiae” (Annales regni francorum, 120-121).

Le milizie veneziane assediarono e distrussero la città di Eraclea, capitale della fazione filobizantina, e, poco più tardi, Obelario inviò una flotta in Dalmazia per dare man forte ai Franchi, tesi a sottrarla all’Impero bizantino.

Forse, sono da riferire proprio questi anni gli antichi affreschi, rinvenuti un paio di anni fa, che provocarono un clamore mediatico di non poco conto. Le pitture, che decoravano l’abside centrale della Basilica di Santa Maria Assunta a Torcello, tra il IX e il X secolo, prima della successiva decorazione bizantina a mosaico, raffigurano la Vergine, un’ancella e san Martino.

Sulla scorta della celebre frase tratta dal film “The Butterfly Effect”, secondo la quale “il minimo battito d’ali di una farfalla sia in grado di provocare un uragano dall’altra parte del mondo”, trova una sua conferma con quanto accadde nel febbraio dell’806. In quei giorni, a Thionville, Carlo Magno predispose la suddivisione dell’Impero in tre parti, da assegnare ai figli. Al figlio Pipino sarebbe toccata la Baviera, l’Alemannia, parte della Carinzia e l’Italia, compresa la Venezia, l’Istria e la Dalmazia, dimenticando i diritti di Bisanzio su quest’ultimi territori e, operando un ribaltamento delle posizioni, ponendoli sotto la sfera influenza franca. Mesi dopo, sul finire della stagione buona per la navigazione, la flotta bizantina comparve in laguna, senza trovare alcuna resistenza.

Il patriarca Fortunato, vedendo la mal parata, prese la via degli amici Franchi, mentre Obelario e suo fratello rimasero al loro posto e aspettarono il corso degli eventi, pensando che tutto si svolgesse nel migliore dei modi. Intanto, Niceforo non era rimasto con le mani in mano, come la corte franca, che pose mano alla prima stesura della tregua tra i due Imperi.

Niceta, l’ammiraglio bizantino, aveva preso la via del mare con il trattato da ratificare, quando comparve all’improvviso in laguna. Beato, il vescovo Cristoforo, il tribuno Felice e altri membri delle famiglie più in vista del patriziato veneziano furono portati via con sé come ostaggi, mentre Obelario fu lasciato al suo posto, forse per il semplice motivo che il greco non poteva impegnarsi fino in fondo contro le forze veneziane. Così si pensò bene di comperarlo, lusingandolo con delle onorificenze e delle qualifiche nobiliari. Era pacifico che la partita fosse ancora aperta. Si aspettava solo il momento giusto per regolare i conti, una volta per sempre.

Ratificato il trattato dall’imperatore di Costantinopoli, la flotta bizantina attraccò nuovamente in laguna. La guidava l’ammiraglio Paolo di Cefalonia, incaricato anche di perfezionare gli accordi con il re d’Italia Pipino, ma qualcosa dovette andare storto. L’ammiraglio bizantino salpò all’improvviso e fece ritorno a Bisanzio. In un primo momento i Franchi rimasero alla finestra, per capire come evolvessero le cose, soprattutto perché in laguna aveva ripreso forza la fazione filo franca, poi, visti i tentennamenti venetici, pensarono di risolvere la questione con le armi. Pertanto, Pipino, “spinto dalla perfidia dei duchi dei venetici”, ordinò alle sue milizie di assalire il ducato, attaccandolo con le sue milizie dal confine meridionale, cercando di raggiungere direttamente Malamocco e rompere la coesione delle Comunità lagunari, magari intrappolando l’eventuale resistenza in sacche isolate e chiudendo i corridoi di spostamento chiave.

Le fonti franche a questo proposito sono piuttosto chiare. Dopo un attacco simultaneo da terra e mare, i maggiori centri furono conquistati e solo l’arrivo della flotta bizantina evitò il disastro più totale per i venetici. Con le uova ormai rotte nel paniere, i franchi si trovarono nella necessità di ritirarsi senza subire gravi danni.

Ben diversa la versione veneziana dell’avvenimento. Giovanni Diacono a questo proposito riferisce della bramosia del franco e del suo farsi avanti con fatica tra le barene e le velme. Alla fine, gli invasori riuscirono a raggiungere “…ripas Methamaucensis portus situatum…” (Dandolo, 132), ma l’offensiva non diede i frutti sperati, poiché i Venetici avevano spostato la sede ducale a Rivoalto e, allo stesso tempo, dato una sonora lezione ai franchi. La flotta dei Veneti, con un abile stratagemma aveva condotto i vascelli franchi a incagliarsi nei bassifondi della laguna e gli equipaggi massacrati, tanto che il canale venne ricordato con il l’idronimo Canal Orfano, per ricordare il sangue di tanti padri di famiglia. A questo episodio è legata una curiosa notizia, che sa tanto di leggenda metropolitana. Una matrona di Malamocco suggerì agli invasori come raggiungere Rivoalto e conquistarla. Era sufficiente chiamare un centinaio di persone del luogo, che sapevano dove mettere le mani e conoscevano a menadito i posti, per stendere un lungo ponte di zatteroni e far passare l’esercito, ma il tutto si risolse in un disastro. Al passaggio delle milizie, i pontoni si aprirono, facendole cadere in acqua e annegare.

Un racconto davvero intrigante, che, magari, meriterebbe degli approfondimenti!

Carlo Magno, dopo la morte del figlio Pipino, condusse di persona le trattative per la fine delle ostilità. I territori veneti e dalmati vennero restituiti a Bisanzio, mentre l’imperatore Michele I, nel frattempo succeduto a Niceforo, riconobbe il titolo imperiale di Carlo Magno, venendo con ciò a specificare l’esistenza di due aree ben definite, a capo delle quali vi erano due imperatori in un rapporto di pariteticità.

Il nobile Arsafio, inviato dalla corte levantina per discutere sugli ultimi punti del trattato, arrivò con la flotta dentro la laguna, senza trovare alcuna resistenza. Messa via, almeno per il momento, l’indebita ingerenza dei Franchi, tutti i nodi vennero al pettine. Obelario fece un salto nel vuoto, tentando di trovare un sostegno nei suoi vecchi amici continentali. La posta in gioco era troppo alta e nessuno se la sentì di rimestare nuovamente le carte. L’uomo fu riconsegnato ai Bizantini, che lo condussero in catene a Bisanzio. Il fratello Beato se la cavò con il semplice esilio a Zara. Dopo di che, in laguna, fu eletto il lealista Agnello Particiaco, dell’aristocrazia di Eraclea, città filobizantina. Le cose sembrarono andare per il verso giusto, fino a quando, una ventina di anni dopo circa, il buon Obelario fece il suo ritorno in laguna, sbarcando in piena notte a Vigilia o Abbondia, una città del contado lagunare, scomparsa anch’essa senza lasciare traccia del suo passato, non lontana da Malamocco.

Il malcontento serpeggiante nei confronti del duca Giovanni Particaco gli si raccolse subito attorno. Forse, non fu ininfluente una spintarella del nuovo re d’Italia Lotario, subentrato a Pipino. Fatto sta, che le milizie di Vigilia e di Malamocco si schierarono con Obelario. Giovanni reagì, distruggendo le due città ammutinate e quando ebbe in mano il capo dei rivoltosi, lo fece decapitare. La sua testa venne piantata su un palo, posto a Mestre sul confine tra il ducato e l’Impero, quale monito per il futuro. Tuttavia, per quanto indebolita, la fazione filo continentale non scomparve, ma si fece sentire di tanto in tanto, appoggiando sempre di più le spinte autonomistiche del ducato nei confronti dell’Impero bizantino.

Da quel momento l’antico borgo decadde, fino a sparire del tutto. Un silenzio che appare piuttosto sospetto, soprattutto perché l’idronimo della città poteva suonare veramente male alle orecchie dei veneziani, impegnati – in particolare tra il XII e il XIII secolo – a contrastare le mire espansionistiche della vicina Padova, dato che i nemici erano più che mai rilevanti nelle stesse origini del ducato.

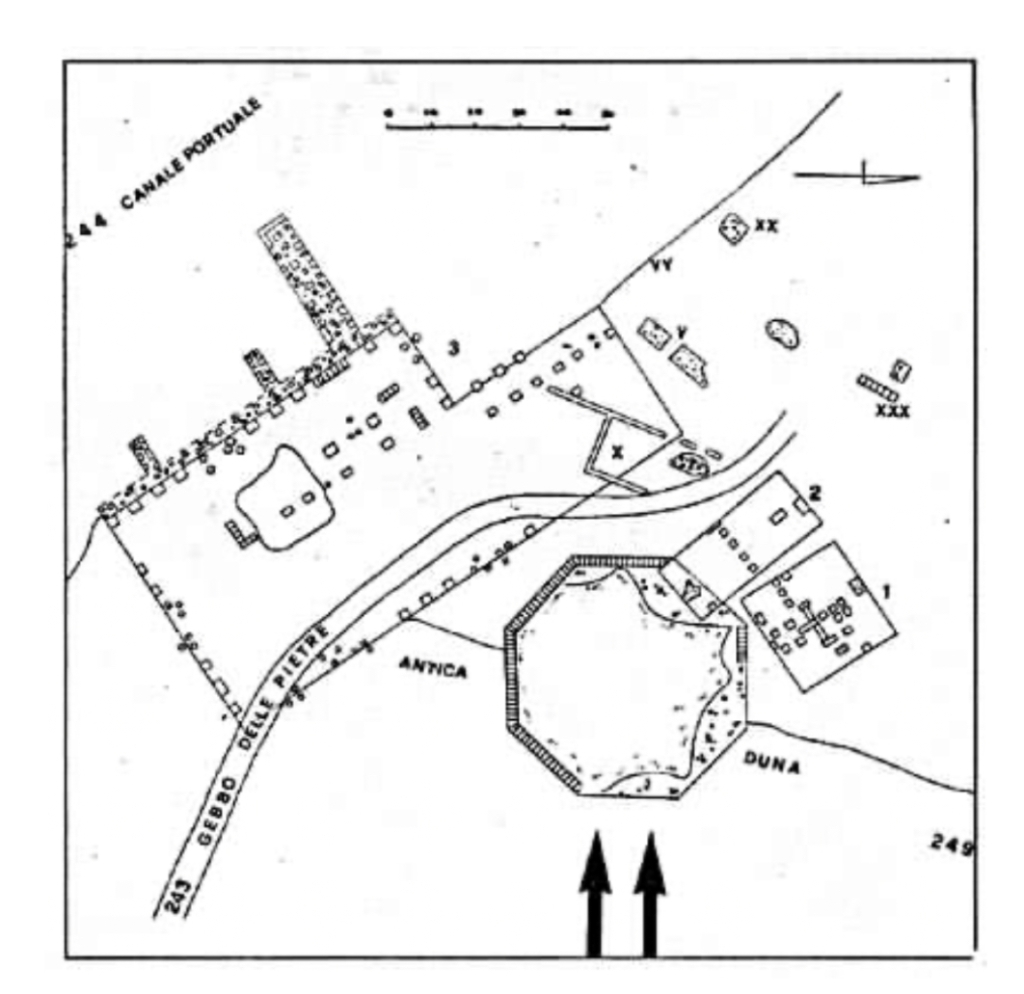

In ogni modo, il silenzio sulla sua reale collocazione appare singolare, se non sospetto. Quindi, dove si trovava la città? Non lontano dalla località degli Alberoni, propaggine meridionale del litorale del Lido, vi è un’isola fortificata, conosciuta sotto il nome di Ottagono abbandonato, che avrebbe dovuto difendere Venezia dalle navi nemiche, eventualmente entrate in laguna dal canale di Malamocco.

Sopralluoghi e saggi hanno portato all’identificazione tutt’intorno dell’isola di una lunga serie di evidenze archeologiche sostanziali, che hanno portato ad ipotizzare nel sito il porto alla foce del fiume Brenta, come citato dallo scrittore Strabone. Inoltre, sulla scorta di successivi rinvenimenti, avvenuti a breve distanza, si è giunti a configurare il sito metamaucense una entità urbana e portuale estesa, dislocata nei lidi e isolotti contornanti una determinata area, dove la sede ducale, la chiesa e le strutture portuali più grandi dovevano aver trovato edificazione sulle terre più vaste. Un esempio della complementarità dei singoli luoghi potrebbe essere rappresentato ai siti adiacenti all’isola di San Servolo o, ancor più, da quello denominato Fusina 1, situato nel Canale dei Petroli, che conduce dalla bocca di porto di Malamocco al porto di Marghera. Benché la sua lettura sia resa complicata dallo stato pessimo di conservazione, gli studiosi sono riusciti a rinvenire, sotto tre – quattro metri il livello medio lagunare, allineamenti di pietra o di pali di legno, risalenti all’età romana, che dovevano appartenere a pontili d’imbarco e sbarco, vere e proprie strutture logistiche di un sistema più esteso, come quelle similari rinvenute nelle acque della vicinissima isola di Poveglia.

Dall’esame dei materiali della vita quotidiana, ad esempio la ceramica, si è potuto stabilire, che, in alcuni casi, le strutture non superarono l’età antica, forse per lo stato d’abbandono o per le cambiate connotazioni geografiche. Perciò, se una parte dell’antica Metamauco potrebbe riferirsi a queste aree prettamente portuali, rimane ancora da capire dove potrebbe trovarsi il grosso della località, ovvero il sito interessato dalla presenza del palazzo ducale, della chiesa e delle residenze delle famiglie più abbienti; e, cosa non secondaria, comprendere che cosa gli sia accaduta, considerato che è pur sempre vera una grande verità, ben espressa dal titolo di un libretto di un grande storico francese, Henri-Irénée Marrou, ossia “La fin du monde n’est pas pour demain”.

A questo proposito, grazie ai molti rinvenimenti di superficie e ai più rari saggi archeologici, si comincia a delineare sempre più l’idea che il sito della Malamocco antica sia da identificare a stretto contatto con l’area definita dall’Ottagono abbandonato, l’isolotto a poco più di novecento metri dalla riva del Lido. Le chiare attestazioni di edifici, alcuni dei quali di notevole estensione, e di altre strutture fanno presagire prossime conferme a riguardo.

Per quanto riguarda il come mai..alcune testimonianze si dimostrano piuttosto interessanti. Su uno di questi, risalente al 1108, si legge che il doge Ordelafio Falier concedeva al monastero di San Cipriano di Malamocco di trasferirsi a Murano: “quia multis perturbationibus atque maris incommodis monasterii vestri habitaculum cotidianis terrarum defectibus imminui videmus” (A.S.C.V., S. Cipriano di Murano in Mensa Patriarcale B. 90). Una successiva testimonianza dello stesso anno, il patriarca di Grado Giovanni Gradenigo avvalorava la concessione del doge, motivandola sempre con le molte perturbazioni e i danni provocati dal mare. Risale al febbraio 1109, invece, il documento che riporta lo spostamento del cenobio benedettino delle suore dell’abbazia dei Santissimi Basso e Leone da Malamocco al convento di San Servolo, lasciato libero dai monaci benedettini, che avevano preso casa presso il monastero di Sant’Ilario. L’abate Pietro offre questa soluzione alla badessa Vita Marango, sempre per la stessa ragione: “propter multas perturbationes et maris pericula, quibus habitaculum vestri monasterii quotidianis defectibus imminuere videmus”. (F. Corner, Ecclesiae Venetae antiquis monumentis nunc etiam primum editis illustratae ac in decades distributae, Venetiis, pasquali 1749, to. VII, pp. 107-108).

Dalla lettura delle fonti pervenute si può fare una prima conclusione. Le strutture romane, risalenti alla tarda Repubblica e imperiale, erano ormai degradate e solo poche di esse furono adoperate in età altomedioevale.

Infine, nel 1107 si giunse alla fondazione della Malamocco, che corrisponde più o meno all’attuale cittadina, amministrata assieme all’isola di Poveglia da un Podestà.

Per ultimo, lo stesso doge Falier, che si era preoccupato della situazione del monaster di San Cipriano, avvallò di suo pugno, con diploma datato 10 aprile 1110 esottoscritto da 19 dignitari, la decisione del vescovo Enrico Grancarolo di portare la sede a Chioggia, divenendo di fatto il primo vescovo di Chioggia, pur conservando fino al 1119 il titolo di vescovo di Malamocco. Assieme alla sede vescovile e all’intero Capitolo, in quell’occasione, vennero portate a Chioggia anche le reliquie dei santi patroni Felice e Fortunato, due fratelli decapitati, durante la persecuzione ai cristiani, compiuta dall’imperatore Diocleziano, nei pressi di Aquileia nell’anno 305. Le reliquie dei martiri, che sono ancora custodite nella cattedrale chioggiotta dedicata alla Vergine, sono condivise con la loro città natale, Vicenza – intrigante il cenobio di Ammiana intitolato ai due martiri, dato l’investimento torcellano e non metamaucense -.

La fine di Malamocco non fu causata da un evento catastrofico improvviso, come raccontato dalla leggenda, ma dal continuo logorio delle acque, che erose sempre più importanti porzioni del territorio. Tuttavia, la popolazione e le istituzioni più importanti rimaste in città poterono abbandonarla in tutta sicurezza. In seguito, forse, una perturbazione più incisiva rispetto a quelle del passato, concluse definitivamente la vita della città, sommergendola per sempre.

Alcuni la vollero vedere in taluni luoghi chiamati con il termine “tegnùe”, che in veneto vuole dire trattenute, volendo con ciò ricordare il continuo impigliare dei tramagli o i grossi squarci sulle maglie delle reti. In realtà, le Tegnùe non erano i resti romanticamente identificati dai pescatori, ma delle conformazioni simili alle barriere coralline, presenti lungo l’arco adriatico ad una profondità variabile tra i 15 e i 40 metri, in particolare davanti a Chioggia, a Pellestrina, al Lido e al Cavallino Treporti. Tremila anni fa, all’incirca, le alghe rosse calcaree, della famiglia delle Corallinaceae, hanno dato vita a delle barriere molto simili a quelle tropicali.

Dunque, le Tegnùe non sono i resti della città ma un fantastico e insperato regno regalato dalla natura, gioia di molti subacquei e della fauna che qui cresce tranquilla.

Nonostante ciò, il ricordo della città scomparsa appare attribuire un senso alla storia di quella attuale, narrandone le tragedie del passato, cioè che per quanto ci si possa dar da fare è impossibile che la verità rimanga nascosta per sempre. Prima o poi se ne esce fuori.

ASPETTANDO METAMAUCO, IL FASCINO E IL MISTERO DI UNA CITTA’ SCOMPARSA

Le fotografie di oggi danno veramente l’idea di voler precorrere il prossimo articolo, che troverà pubblicazione nei prossimi giorni. L’argomento affrontato sarà l’antica città di Metamauco, sede del ducato veneziano dal 742 all’811, nonché sede del vescovo, che s’inabissò nelle profondità del mare, sparendo per sempre. Tuttavia, alcune voci riuscirono a riemergere e parlarono di cataclismi naturali che l’uomo nulla può, quale il terremoto, il maremoto o, ancora, ambedue le catastrofi. Affronteremo tutto ciò nel prossimo articolo, nel frattempo un cielo di grigi presagi, visto dalla meravigliosa isola di Pellestrina.

Today’s photographs really give the idea of wanting to anticipate the next article, which will be published in the next few days. The topic addressed will be the ancient city of Metamauco, seat of the Venetian duchy from 742 to 811, as well as the seat of the bishop, which sank into the depths of the sea, disappearing forever. However, some voices managed to re-emerge and spoke of natural cataclysms that man can do nothing, such as an earthquake, a tidal wave or both. We will address all this in the next article, meanwhile a sky of gray omens, seen from the wonderful island of Pellestrina.

Oderzo, il filo della storia

C’era una volta un luogo, dove era possibile ascoltare e danzare sulle note di melodiose armonie dello svolgersi della storia, con i suoi altalenanti momenti di cambiamento e di transizione, ottimamente simboleggiati dagli antichi con la divinità di Giano Bifronte, patrocinatore degli inizi e dei passaggi, nelle attività umane e in quelle naturali.

Nei vicoli e nelle piazze di questa località il fato si è divertito a scandire la vita di tutti i giorni dei suoi abitanti. Non a caso, hanno dedicato una porzione della Piazza Grande, la principale della cittadina, al fato e allo scorrere del tempo. Ci si perde nel quadrante della meridiana, dove una linea a forma di otto accompagna i raggi del sole alla definizione del tempo, legandoli al moto astronomico della terra e alla misteriosa equazione del tempo. L’analemma, così si chiama la curva geometrica a forma di otto, è appaiato tra lo svolgersi dei segni zodiacali, anch’essi nella pietra della Piazza, piccolo tributo per averli guidati nelle cose della natura per millenni.

I sapori, vecchi di secoli e secoli ancora, si ascoltano sul nastro magnetico della vita il concitato vociare delle contrattazioni per le innumerevoli primizie offerte dalle fertili terre, raccolte con tanto sudore da mani callose poche ore prima. In seguito ai messaggi della Luna e del Sole, echeggiavano lingue del nord, non sempre amiche o del tutto comprensibili, ma non mancavano parlate delle lontane terre del sud, che portavano con loro i racconti, che rievocavano duelli tra eroi, la distruzione di una nobile città; e tutto ciò per una donna, così bella e sensuale da sfidare in agone la stessa Afrodite, la dea dell’amore e della bellezza. Un coacervo confusionario di lingue diverse. Una piccola torre di Babele. Poi, bene o male, si fece strada una nuova lingua, che si affermò con la forza dei suoi legionari, commercianti e funzionari pubblici. Era la lingua della nuova capitale del mondo occidentale conosciuto.

No! Per fortuna, il filo non è andato perso, non si è smarrito nella nebbia del nulla. C’è ancora, eccome se c’è. In questa cittadina del trevigiano i colori più intimi della sua essenza non sono andati sbiadendo nel corso dei secoli. Siamo ad Oderzo.

Basta esplorarla a piedi, da un posto all’altro, scoprendo i suoi angoli più nascosti o meno conosciuti, magarci concedendoci brevi deviazioni, seguendo il dedalo di case dal sapore medioevale e rinascimentale; oppure da quelle seicentesche con tanto di portici e cortili, molte delle quali adornate da affreschi sbiaditi, ma sempre affascinanti da vedere: o sostare davanti alle “piere” di qualche millennio di anni fa, oppure, più prosaicamente, in qualche locale caratteristico per fare un salto nel passato. Certo, in questo luogo la Luna non è più bella di quella che splende a Corinto, ma qui si vive il presente e si costruisce il futuro, guardando con attenzione e rispetto al passato, senza portarne le pesanti catene. Qui, tra le molte isole di verde, è possibile ambientarvi le parole dell’amata Anite: “Siediti qui, ignoto viaggiatore, sotto le belle verdeggianti foglie dell’alloro, e bevi la dolce acqua della fonte di stagione, perché il tuo corpo in affanno per le fatiche d’estate battuto dal vento di Zefiro riposi”. (A.P. 9. 313).

Oderzo ha navigato in balia delle onde della storia, tra tempeste terribili e possibili naufragi, ma è riuscita a mantenere la rotta fino al porto sicuro del suo essere baricentro della media pianura tra il/la Piave e il/la Livenza, l’area di confine di commistione reciproca tra le popolazioni dei veneti e dei Carni, genti celtiche originarie delle pianure tra il Danubio e il Reno.

Da lontano, il borgo si mostra modesto, discreto a suo modo nei confronti del viaggiatore o del più semplice visitatore. Si perde tra il verde dei campi, un prato all’italiana senza fine di vigneti ordinati, i lontani e abbozzati contorni delle dolomiti bellunesi e friulane e l’azzurro del vasto cielo.

I suoi primi ed incerti passi risalgono a molti secoli addietro, al mondo che è stato definito paleoveneto. Gli studiosi, setacciando con pazienza, tanta pazienza e altrettanta fortuna, il suo suolo, hanno messo insieme gli elementi di un passato, le cui origini traevano vita nel X secolo a.C., almeno per quanto riguarda l’insediamento urbano vero e proprio.

Le indagini archeologiche e geofisiche hanno ricostruito un quadro ambientale ben diverso da quello attuale. Il sito venne scelto sopra un dosso, a ridosso di due corsi fluviali. Il primo corrisponde al Navisego, che forma il Piavon; e il Monticano, che, più avanti, confluiva nel Livenza, per poi raggiungere il vicino mare Adriatico, dando ragione alle parole di Plinio il Giovane, contenute nella sua Naturalis Historia, quando descrive la Venetia (III, 117/130), allorché la individua nella Regio mediterranea, con l’unico collegamento con il mare attraverso un corso fluviale; o di Strabone (V, 7, 214) che la pone tra le polismatia, centri urbani contraddistinti dalla presenza di un corso fluviale che permetteva la navigazione fino al mare.

Il toponimo venetico e la radice ter in esso presente lasciano pochi dubbi sul suo significato. Il nomen omen manifesta il suo ruolo di “Piazza Mercato”, come la lontana Targeste, l’attuale Trieste. Il filo della storia intreccia nuovamente i suoi fili della trama con quelli dell’ordito dell’enorme palcoscenico rappresentato dal Mediterraneo per mettere in scena gli episodi della Guerra Civile di quel particolare avvenimento che sarà poi ricordato come la Guerra Sociale, che prese vita nel gennaio del 49 a.C. per terminare nel marzo del 45 a.C.. Cesare aveva terminato vittoriosamente la campagna gallica e gli apparve giunto il momento per regolare i vecchi conti con Pompeo e la fazione tradizionalista e conservatrice del Senato romano. Nel maggio del 49 a.C., nei pressi di Salona, poco a nord est di Spalato in Croazia, dei pontoni stavano trasportando legionari e reparti ausiliari di fede cesariana. A bordo di una di queste singolari imbarcazioni, in realtà poco più che zatteroni, si faceva sentire l’energico tribuno Gaio Vulteio Capitone, nativo di Oderzo, come opitergini erano i legionari della sua coorte. Questi, quando si ritrovarono circondati dai pompeiani, preferirono intingere nel proprio corpo le spade, piuttosto che cadere nelle mani dei nemici. L’episodio, ricordato da alcune fonti letterarie ((Scholia ad Lucanum, IV, 462; Livio, ep. 110; Floro, II, 13,33) non è ricordato da Cesare nel suo celebre resoconto della Guerra Civile. Tale omissione, piuttosto sospetta, ha fatto sobbalzare più d’uno studioso sulla sua veridicità, insomma secondo qualcuno si tratterebbe di un’invenzione bella e buona. Di certo, Cesare esentò Oderzo per venti anni dal servizio militare e ampliò anche il suo di ben 300 centurie. Inoltre, a ricordare la partigianeria dei Veneti per la fazione cesariana, sono state ritrovate le ghiande missili ad Ascoli Piceno, con scritte in venetico e latino, che non lasciano dubbi a questo riguardo. A dire il vero, la tradizione si sarebbe fatta carico di ricordare un altro manipolo, che avrebbe lasciato memoria di sé per meriti decisamente non edificanti. I legionari romani di stanza a Gerusalemme che divennero gli esecutori materiali della morte per crocifissione di Gesù provenivano da Oderzo, come lo stesso Longino, il leggendario centurione che trafisse il costato del Messia, con la Lancia del Destino, custodita oggi nella Schatzkammer dell’Hofburg di Vienna. Storie da non andare fieri, senza dubbio. Per fortuna, si tratta di fantasie buone solo per abili romanzieri, niente più.

A proposito di immagini fascinose, a pochi chilometri dal centro storico cittadino, in località Colfrancui, una semplice rete metallica cinge una modesta collina artificiale. È conosciuta con il nome di Mutera. Si è ipotizzato che fosse un osservatorio astronomico, di certo alla sua base è stata rinvenuta una sepoltura di un cavallo. In prossimità è stata rilevata una fornace, presumibilmente di epoca romana.

Già, in epoca romana. Oderzo era un municipium retto da Quattuorviri ed era ascritto alla tribù Papiria. Nel corso degli anni della tarda repubblica, la città fu interessata da un restyling urbanistico di tutto rispetto. Benché la sostanziale continuità abitativa del centro urbano, tuttavia le indagini archeologiche sono riuscite a rilevare tracce murarie, edifici commerciali, terme, molo fluviale e le porte del foro, lastricato con la trachite dei Colli Euganei, munificenza della matrona romana Volceia Marcellina, il cui ricordo è sopravvissuto attraverso una lapide rinvenuta nel foro.

Il filo della memoria ci accompagna, inoltre, nella diffusione del Cristianesimo in ambito venetico, che ad Oderzo trovò terreno fecondo, tanto da divenire un centro vescovile, con addirittura tre vescovi canonizzati: Tiziano, Magno e Floriano, tutte e tre iconografici nella tradizione viva della fondazione di quella che sarà Venezia.

L’insieme dei fili della trama non può non tenere conto delle invasioni barbariche, iniziate con i Marcomanni (167 d.C.), proseguite con i Visigoti nel 403 d.C. e il saccheggio di Attila nel 452, per quanto non vi siano prove certe di questa devastazione. Ma fu sufficiente per creare di sana pianta una specie di leggenda “metropolitana”, dato che si è estesa alle principali città della Venetia, secondo la quale i maggiorenti del la località, saputo dell’arrivo del capo barbaro, avrebbero nascoste tutte le ricchezze del contado dentro un pozzo. Tesoro, ovviamente, mai recuperato e andato perso. Per fortuna non sempre il diavolo, in questo caso Attila, non è così brutto come lo si dipinge, la città poté sopravvivere e mettersi in gioco nuovamente con quanto il fato l’aveva predestinata. Nel 616 d.C. o giù per lì, all’interno delle sue mura si consumò un fatto di sangue, che andava contro il diritto delle genti, allorché i duchi longobardi Caccone e Tasone furono trucidati in un’imboscata dal patrizio bizantino Gregorio. Anni dopo, nel 667, il longobardo Grimoaldo vendicò l’accaduto distruggendo la città e dividendone l’agro tra Treviso, Ceneda e Cividale. Nel frattempo, il centro aveva conosciuto il fenomeno dello spopolamento, divenendo una semplice borgata con il vago sentore di avamposto militare. Parte della sua popolazione aveva trovato rifugio a Civitas Nova, la matrice di Venezia, ma non si perse nelle pieghe della storia. Rinacque nuovamente attraverso le tappe dell’incastellamento rurale, ritornando ad essere un centro strategico per il contado. Dovette sostenere più volte assedi e battaglie nel corso delle guerre tra i nuovi protagonisti del Medioevo. Tra questi, il maggior peso lo ebbero i vescovi di Belluno, la stirpe dei da Camino, Ezzelino da Romano, infine, il Comune di Treviso, artefice della nuova configurazione della cittadella, cinta con una più recente cerchia muraria.

La cittadina ai primi del Novecento dovette sopportare l’abbattimento o il restauro, così così, di molti edifici storici. Inoltre, nel corso del Primo conflitto mondiale si trovò in prima linea, soprattutto dopo la ritirata di Caporetto del 1917, con tutto ciò che ne consegue, distruzione e perdite irrimediabili. Anni dopo, assistette alle violenze del Secondo conflitto. Dalla Piazza Grande, vero e proprio salotto all’aria aperta, dove ci si incontra, si chiacchera e si allieta il palato con un calice di prosecco, un buon caffè e chissà altro ancora, è possibile accedere ai monumenti più vicini. Lasciato alle spalle il ristorante Gellius, un locale tra tavole e sorprese archeologiche vere e proprie di un’abitazione patrizia romana,

si può muovere alla direzione del Torresin, la ricostruzione del Novecento dell’antica porta medioevale, l’accesso principale dalla strada Callalta, proveniente da Treviso.

Durante la dominazione veneziana, intorno al 1339, l’edificio e la vicina casa torre del XIII secolo vennero destinate a residenza del podestà. Prima di varcare il Torresin e gettarci nelle braccia accoglienti della cittadina, ci aspetta il duomo intitolato a San Giovanni Battista, le cui fondazioni troverebbero una continuità con un tempio pagano, dedicato nientepopodimeno al dio della guerra, l’iracondo Marte. La prima comunità cristiana opitergina si trovò a radunarsi nel tempio pagano, dopo che il primo vescovo di Padova, San Prosdocimo, inviato da San Pietro in persona per evangelizzare le terre venete, scacciò non solo il povero Marte dal suo tempio, ma ne devastò per bene le sue suppellettili presenti, in particolare l’idolo di bronzo che lo raffigurava.

Le perle al suo interno sono numerose, si ricordano, fra le molte, le opere di Palma il Giovane, Domenico Tintoretto, oppure di Pomponio Amalteo.

L’attuale edificio, pietra angolare tra la Piazza Grande e la Piazza Giosuè Carducci, risente a colpo d’occhio degli interventi, che, nel corso delle epoche, dovette subire, modificando molti degli aspetti romanici originari. Il restauro più importante avvenne negli anni Venti del Novecento su indicazione del monsignore Domenico Visintin, che pretese di riportare l’aspetto esteriore della chiesa all’XI secolo, eliminando i sedimenti dei secoli successivi. Il tempio oggi si presenta con un tetto a capanna semplice, mentre la facciata è decorata con un piccolo rosone centrale e dei pinnacoli. Lo spazio dell’interno si distribuisce in una navata, che si conclude armoniosamente in tre absidi. Il campanile, tirato su nel Cinquecento, poggia le sue basi su una delle torri della scomparsa fortificazione muraria, mentre tutt’intorno è un florilegio di palazzi nobiliari di squisite fattezze, per lo più risalenti al Cinquecento e Seicento.

L’area archeologica opitergina si estende un po’ ovunque nel tessuto urbano. Di fronte al Duomo, si ha l’area delle antiche carceri, dove si è potuto appurare una sostanziale continuità, che si è praticamente chiusa con l’ultima stratificazione superiore, quella attuale, costituita da un prosaico ristorante, chiamata Gellius, dal ritrovamento di una lapide funeraria dedicata ad un defunto di nome Gellius rivenuta nella sezione romana. La quale è piuttosto rappresentata dalle mura di età augustea con uno spessore di tutto rispetto di circa 1,90 centimetri e una probabile altezza originaria di circa sei metri. Sulle mura augustee furono erette le fondazioni di un torrione fortificato dell’VIII secolo ca., quindi la casa torre del XIII secolo, che, oltre ad ospitare le segrete, divenne la sede del governo veneziano in città. Secoli avanti, l’edificio ormai fatiscente, venne abbattuto per far posto nel 1797 ad una torre carceraria. Gli scavi condotti nell’area della via Mazzini hanno riportato alla luce lacerti del foro, il cuore della città romana, che risultava porticata, intorno alla quale si ergevano la maggior parte degli edifici pubblici e il probabile tempio dedicato alla triade capitolina, rappresentata da Giove, Giunone e Minerva; senza contare i resti di una domus e di altri edifici abitativi aristocratiche. Ancora, si possono visitare altre aree archeologiche, tutte a cielo aperto, come quella posta in Via dei Mosaici, ove si osservano i resti di altre abitazioni. Infine, l’enorme quantità di materiali rinvenuti è oggi custodita nel Museo Civico Archeologico, dedicato allo studioso Eno Bellis, e nella Pinacoteca intitolata ad Alberto Martini.

Caro Viaggiatore, visitando il suo centro storico, la cittadina ti farà vivere l’emozione di sottrarti dal presente e di lasciarti andare via, con una certezza in più. Quella di aver scoperto una nuova amicizia, che saprà accoglierti ogni qual volta tu lo desiderai.

PORTOBUFFOLE’. IL BORGO DI GAIA

Portobuffolé, un piccolo borgo veneto di poco meno di mille anime, si presenta al visitatore raccolto in sé, nelle sue vestigia secolari, come se fosse un perfetto set di un film di cappa e spada. Si trova incastonata tra il trevigiano e il friulano, a pochi chilometri dall’antichissimo centro paleoveneto di Opitergium, l’odierna Oderzo e dalla friulana Pordenone. Qui, all’ombra dei palazzi risalenti all’Età di mezzo e, poi, sotto l’ala protettrice della Serenissima, le genti rurali e le antiche famiglie feudali hanno lasciato delle impronte indelebili della loro attività materiale e spirituale, tanto da costruirvi uno scrigno prezioso, capace ancora oggi di suscitare delle profonde emozioni.

Il corso del fiume Livenza è stata l’anima dell’abitato, il cui carattere navigabile ha caratterizzato la vita e i commerci per le epoche passate, quindi non un limite, un confine bensì visione di nuovi orizzonti. Oggi, la cartolina del panorama appare ben diversa, rispetto ai secoli trascorsi. Nel 1924, la Livenza è stata allontanata dall’abitato e il suo corso si è interrato, anche se è ancora possibile averne un’idea sotto il Ponte Friuli, dove s’intravvede l’antico alveo, oltre alla romana mascherona della verità, fissata alla meno peggio a quelle che sembrano i miseri resti delle fortificazioni di epoca medioevale.